└Î╔Ż┐h╩«┤ˇ┬├Ë╬ż░Řc

1íó╬¸ŻşăžĹ˘├šŇ» AAAA

═Ă╦]1

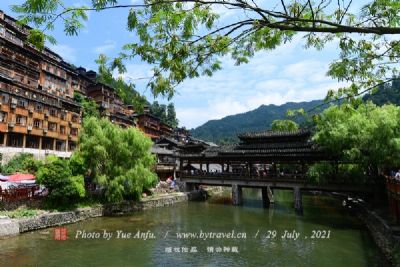

íííí╬¸ŻşăžĹ˘├šŇ»╩ă╚ź╩└ŻšÎţ┤ˇÁ─├šŇ»íú▒╗Íđ═Ô╚╦ţÉîW╝Ď║═├˝╦ÎîWŇ▀ŇJ×Ú╩ă▒ú┤Š├šÎňí░ďş╩╝╔˙ĹB(tĘĄi)í▒╬─╗»▒╚Ţ^═ŕŇűÁ─ÁěĚŻíú╬¸Żş├šÎňÁ─Üv╩ĚĚă│úËĂż├úČ┐╔ĎďÎĚ╦ŢÁŻ╣źď¬ă░559─ŕÁ─˛┐Ë╚▓┐┬ńíúô■Ňf╬¸Żş├šÎň╩ă˛┐Ë╚Á┌╚řéÇâ║ÎËÁ─║ˇĎßíúŻş╬¸├šÎň▀wßŃ╬¸ŻşÍ«ă░ĎĐŻŤđ╬│╔┴╦Îď╝║Á─├šÎň╬─╗»ˇw¤ÁúČÁŻ╬¸Żş║ˇËÍÚLĂ┌╠ÄË┌Ň■Ş«í░╣▄═Ôí▒úĘ╣▄ÍĂÍ«═ÔúęÁ─áţŤrúČĎ╗Í▒╩ăÎď╝║╣▄└ÝÎď╝║úČϲ°├šÎň╬─╗»Á├ÁŻ║▄║├Á─▒ú┤Š║═░l(fĘí)Ň╣úČď┘╝Ë╔¤Ż╗═ĘÁ─▓╗▒ŃúČŻyÍ╬Ň▀Ëű═Č╗»Ď▓▒ŮÚL─¬╝░íú└Î╔Ż├šÎňŃy´ŚĎďĂń§r├¸Á─╠ě╔źď┌Íđç°├šÎňŃy´Ś╬─╗»ÍđŇ╝ËđśOĂńÍěϬÁ─Áě╬╗íúÎţËđË░ÝĹÁ─Ńy´ŚÍĂθ┤ň╩ă└Î╔Ż┐h┤ˇť¤Ól(xiĘíng)┐ě░ŢúČďô┤ň╩ăÍđç°├šÓl(xiĘíng)┬ä├űÁ─ŃyŻ│┤ňíú┐ě░ŢÄÎ║§╚ź┤ň─đ╚╦Â╝ŇĂ╬ŇŃy´ŚÍĂθ╝╝đgúČĐěĎu┴╦╚˘Ş╔┤˙╚╦íú▀@└´Á─Ńy´Ś╦ç╚╦│ř┴╦ŁMÎŃ▒ż┐hÁ─đŔϬ═ÔúČ▀ÇÎ▀─¤ŕJ▒▒úČďĂË╬╦─Ól(xiĘíng)ĎďŃy´Ś╩Í╦ç×Ú╔˙íú▀hď┌Ú┼Żş─╦Í┴ăş─¤Á─Ď╗đę▀ů▀h┐hĚŢúČ▀Ç┐╔ĎďîĄÁŻ▀@└´Ńy´Ś╦ç╚╦Á─█Ö█EíúÎţěô╩ó├űÁ─Íđç°├šÎňŃy´Ś╩ă└Î╔Ż║═┼_ŻşúČâ╔ÁěÁ─├šÎň┼«ÎË╣Ł(jiĘŽ)╚Ň╩óĐbÁ─Ńy╣┌úČŃyŻă║═Ńy°P╚ŞÁ╚ţ^´ŚË║╚Ţ╚A┘FúČ▀Bđí╣├─´Â╝ţ^┤¸╚AűÉÁ─Ńy╣┌íú┤ę╚╣ÎţÂ╠Á─╩ă╩└żË╔ţ╔ŻÁ─└Î╔Żś˛Ş█├šÎň┼«ÎËíú6┤šÚLÁ─╝Ü˝Ů╚╣úČîËîË└p└@ĐŘÚgúČ╩╣═╬ç˙´@Á├╠ěäeěSŁMúČâ╚┤ęăÓ▓╝żo╔Ý┤ˇŻˇĎ┬úČ═Ô┤ę╔ţ╝tżäˇÂ╠Ď┬úČÂ╠╚╣úČă░ç˙ĐŘÚL╝░¤ą▓┐úČ║ˇç˙ĐŘÚLÍ┴─_Ş˙íşíş[ďö╝Ü]

2íó┼┼┐Ę├šŇ»

═Ă╦]2

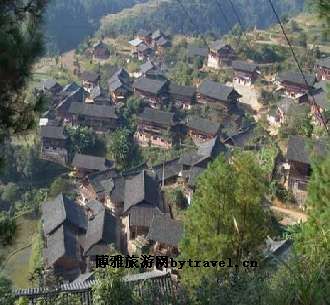

íííí┼┼┐Ę├šŇ»┼┼┐ĘŇ»ÚTă░úČăňăňÁ─ÁĄŻş║Ë╦«˛ŕĐĐ°▀^úČÄÎ╩«┤▒║Í╔źÁ─Á§─_śăĎ└┘╦ď┌đ▒đ▒Á─╔ŻĂ┬╔¤íúđíđíÁ─┤ňŇ»┐éËđĎ╗ĚNśĚøÁ─┬ĽĎ˘┤╦Ă▒╦ĚŘúČ─ă╩ăÍĂθ╠Jˇ¤Á─Ä說éâŇřď┌×Ú╠Jˇ¤Ň{ϢďçϢúČ─ŕĆ═Ď╗─ŕíúŇřϲ×Ú▀@śËúČ┼┼┐Ę├šŇ»ŞŘ¤ˇ├šŻ«Ď╗éÇżŮ┤ˇÁ─ϢśĚ║đúČĎ╗ă˙ă˙ËĂôPÁ─╠Jˇ¤ď┌Ä說éâ╬Ţâ╚´h╔óÚ_üÝúČčoŇôďš═ÝËŕăšíşíş├šÎň─đ╚╦Á─ϢśĚ═Šż▀┼┼┐ĘżÓŰx└Î╔Ż┐h│ăâHËđ3╣ź└´úČ╚ź┤ňËđ105Ţ400ÂÓ╚╦íú┼┼┐Ęď┌├šŇZ└´ĎÔ×Ú╔˙«a╠Jˇ¤Á─đí╔Ż┤ňúČĂńÍđí░┼┼í▒╩ăÍŞĂźĂ┬╔¤Á─┤ňŇ»úČí░┐Ęí▒ĎÔ×Ú╠Jˇ¤íúďŻ▀^10ÂÓ├ÎÚLÁ─┼┼┐Ęś˛úČż═Ú_╩╝┼└╔¤żĆĂ┬▀M╚ŰŇ»ÎËíú┤ň├˝éâŇřď┌×ÚҺҺ▀M┤ňđí┬ĚđŮŻĘ┼┼╦«ť¤úČîóÁ└┬ĚË▓╗»íúí░├┐╝Ď├┐ŢÂ╝Ϭ═ÂĎ╗éÇä┌┴ŽúČĚ˝ätúČ░┤├┐éÇ╣Ą50אָ╗╝{íúí▒┤ň├˝éâ─Č─Č°ݜĆ─Áěν╩ěÍ°┤ˇ╝Ď╣▓═ČÍĂÂĘÁ─┤ňĎÄ(guĘę)úČ▀@╩ăÄÎ░┘─ŕüÝđ╬│╔Á─ĎÄ(guĘę)żěíúÍžĽ°─¬└´îWŇfúČ├šÎň║ˇ╔˙Ć─đíż═ŻË╩▄╠Jˇ¤Á─ϢśĚ┬ĽÍđÚL┤ˇúČ┐╔ĎďŇfúČ├šÎň║óÎËĆ─═»─ŕÚ_╩╝úČż═┼c▀@éÇ╣┼└¤Á─śĚøĎ╗Ă│╔ÚLíúÚLÂ╠▓╗Ď╗Á─╠Jˇ¤úČż═¤ˇ├šÎň─đ╚╦Á─═Šż▀úČ░ÚŰS╦űéâĎ╗╔˙íúď┌└Î╔Ż┐húČ┼┼┐Ę╩ăîúśI(yĘĘ)ÍĂθ▀@Ď╗śĚøÁ─┤ňÎËúČÍ┴Ż˝ĎĐËđ╬ň┤˙╚╦Á─Üv╩Ěíú╦űéâÍĂθÁ─╠Jˇ¤▓╗Áźď┌└Î╔Ż┐h╝Ď˸ŢĽďúČď┌╚ź╩íĎ▓╩ă║Ň║ŇËđ├űíúČFď┌úČŇ»ÎË┤ˇ╝sËđ╩«ËÓŢ╚╦Ć─╩┬╠Jˇ¤ÍĂθúČ├┐Ţ╚╦╝Ď├┐╠ý┤ˇ╝s┐╔Ďď╔˙«a5Í╗╠Jˇ¤íúí░╚š╣ű╩ăÍĂďýĎ╗íşíş[ďö╝Ü]

3íó└╩Á┬╔¤Ň»

═Ă╦]3

íííí└╩Á┬├šŇ»úČî┘┘FÍŢ╩íăşľ|─¤├šÎňÂ▒ÎňÎďÍ╬ÍŢ└Î╔Ż┐hłˇÁ┬Ól(xiĘíng)úČ╩ăĎ╗éÇ├šÎň┤ňŇ»úČżÓäP└´╩đů^(qĘ▒)29╣ź└´úČżÓ┐hŇ■Ş«└Î╔Ż7╣ź└´úČ╩ă┘FÍŢ╩íľ|żÇ├˝Îň´LăÚË╬Á─ÍěŘc┤ňһͫĎ╗íú▀@╩ăĎ╗éÇËđ░┘Ţ╚╦╝ĎÁ─├šÎň┤ňŇ»íú└╔Á┬╔¤Ň»¤Á├šŇZí░─▄âÂ░║╝mí▒Á─ĎÔÎgúČí░─▄âÂí▒╝┤ÜWâÂ║ˤ┬Ë╬Í«ĎÔúČ┤ňĎď║Ë├űúČí░░║╝mí▒╝┤╔¤Ň»úČ└╔Á┬╔¤Ň»Ď˛î┘└╔Á┬ÁěĂČ╔¤ĚŻúČ╣╩├űíúŇ»â╚├š├˝Á─Ě■´ŚĎďÚL╚╣×Ú╠ěҸúČ╦¨ĎďËÍĚQ×Úí░ÚL╚╣├ší▒íú└╔Á┬Šé(zhĘĘn)ż▀ËđÍ°Á├╠ý¬Ü║˝Á─├˝Îň┬├Ë╬┘Yď┤úČŠé(zhĘĘn)â╚Ëđ¤ÝÎu║úâ╚═ÔÁ─í░Íđç°├˝ÚgŞŔ╬Ŕ╦çđgÍ«Ól(xiĘíng)í▒íóí░╚źç°░┘Ψ┬Â╠ý▓ę╬´^í▒║═í░╠Jˇ¤Í«Ól(xiĘíng)í▒íú└╩Á┬╔¤Ň»╣┼ŻĘÍ■╚║▒╗┴đ×Ú╬Ďç°Á┌╬ň┼˙ÍěŘc╬─╬´▒úÎoć╬╬╗íúíşíş[ďö╝Ü]

4íóŇĂ█ŕ├šŇ»Ń~╣─

═Ă╦]4

ííííŇĂ█ŕ├šŇ»Ń~╣─ŇĂ█ŕď┌├šŇZÍđĎÔ×Úí░╔˙ÚL░╦ď┬Í˝Á─ÁěĚŻí▒íúŇĂ█ŕ┤ň╬╗Ë┌└Î╔Ż┐h│ă─¤═¨Ú┼ŻşĚŻ¤˛Á─7╣ź└´╠ÄúČ▒│┐┐ăÓ╔Ż█ŕúČĎďŃ~╣─║═Ń~╣─╬Ŕ┬ä├űË┌╩└úČ▀@└´╩ăŃ~╣─╬ŔÁ─░l(fĘí)ď┤ÁěúČ├Š┼R░═└ş║ËíúŇ»ÎËÎíÁěđ▒ĂŻúČëKáţż█┬ńíú╚ź┤ň176Ţ╚╦╝ĎúČ╦─éÇ┤ň├˝ŻMúČ668╚╦úČ╚ź×ÚůăđŇ├šÎňíúŇĂ█ŕŃ~╣─╬Ŕď┤▀h┴¸ÚLíúé¸Ňfď┌ăž░┘─ŕĎďă░úȤ╚├˝éâĆ─▀b▀hÁ─ÁěĚŻ▀wßŃÁŻ┤╦Ďď║ˇúČ╦űéâż═Ëđ¤▓Üg╣─║═▓╚╠°╣─╬ŔÁ─┴Ľ╦Î┴╦íúô■鸫öĽrŇ»╔¤Á─¤╚Ί?zhĘĘn)âË├Ă▀Ă▀╦─╩«ż┼╠ýÁ─╣ĄĚ˛úČĆ─┤ˇ╔ŻÍđ┐Ş╗ěĎ╗ŻěËđż┼│▀ÚLíóĂ▀▒ž┤ÍÁ─Ś¸─żúČîóĂńôŞ═ĘúČÍĂ│╔Ď╗éÇÚLłAͨđ╬Á─┤ˇ─ż╣─úČË├─żÚ│ă├ô˘úČ─▄░l(fĘí)│÷޸ĚNăň┤ÓÉéÂ˙Á─┬ĽĎ˘úČ╣Ł(jiĘŽ)ÎÓĂŠ├ţíú¤ű¤óé¸│÷║ˇúČŇđüÝ┴╦ŞŻŻŘŞ¸Ň»Á──đ┼«└¤╔┘úČç˙Í°┤ˇ─ż╣─Üg╠°┐˝╬ŔíúË┌╩ăúČŇĂ█ŕÁ─╣─╬Ŕ├ű┬Ľ▒Ńé¸▒Ú┴╦└Î╣ź╔ŻÍ▄ç˙Á─├šÎň┤ňŇ»íúăň│»Ë║ŇřĽrúČ┼╔┘FÍŢĐ▓ôßĆłĆVѢ═ěŻĘ├šŻ«┴¨Ćdíúăň▒°üÝÁŻŇĂ█ŕúČ┐┤ÁŻ─ż╣─Ď╗ă├ż═Ëđ╚╦╚║ż█╝»úČĚă│ú║Ž┼┬─ż╣─Á─┬ĽĎ˘úČË┌╩ă▒Ń░Đ─ż╣─Üžë─čřÁ˘┴╦íúăň▒°│ĚŰx║ˇúČ×Ú┴╦Îî╣──▄ż├ă├▓╗ĂĂ║═▒ŃË┌▒ú╣▄úČŇĂ█ŕ├šŇ»Á─¤╚├˝éâ░Ą╝Ď░ĄĹ˘ťÉňX┘ĆÍ├ŘSŃ~úČĎ▒ŔT┴╦¬Üż▀╠ě╔źÁ─Ń~╣─íúŇĂ█ŕŇ»Á─Ń~╣─Íě29Ż´úČĂń╣─╔ÝÚL36└ň├ÎúČ╣─├ŠÍ▒ĆŻ×Ú46.5└ň├ÎúČ╣─├ŠŇřÍđ╦¨ŔTÁ─╩ăĎ╗Ţć═╣ĂÁ─╠źŕľúČç˙Í°╠źŕľÁ─╩ă12Á└═╣ČFÁ─╣Ô├óíú▀BŻË╠źŕľ╣Ô├óÁ─╩ăĎ╗╚ŽĎ╗╚ŽÁ─╣Ôíşíş[ďö╝Ü]

5íóěłěł║Ë├šŇ»

═Ă╦]5

ííííěłěł║Ë├šŇ»ŇžĎ╗┬á▀@éÇŇ»ÎËÁ─├űÎÍĎ╗ÂĘĽ■ËXÁ├ËđđęĂŠ╣ÍúČŰy▓╗│╔Ň»ÎË└´¤▓ÜgB(yĘúng)ěłćßú┐ĂńîŹ▓╗╚╗úČěłěł╩ă«öÁě╚╦Á─ŇfĚĘúČ├šŇZŻđí░ÜWđŃí▒úČĎÔ×Ú└¤╗ó│÷Ť]Á─ÁěĚŻíúěłěł║Ë├šŇ»úČ▒ú┴˘┴╦├šÎň╣┼└¤Á─╩Í╣Ą╝Ć╝ć║═┤╠└C╣Ą╦çíú«öÁěÁ─├šÎňőD┼«éâúČÚ_┐┌╝┤─▄│¬Ëş┐═ŞŔíóż┤żĂŞŔíó´wŞŔíşíş▀@éÇĎ└╔ŻÂ°ŻĘÁ─┤ňŇ»úČÁ§─_śăîËîË»B»Bíúô■Ňfď°ŻŤ▀@└´Ëđ╗ó│÷Ť]úČ├š╚╦░Đ╗óĚQθí░ěłěłí▒úČěłěł║ËË╔┤╦Á├├űíúěłěł║ËČFî┘ÁĄŻşŠé(zhĘĘn)úČ╩ă¬Ü┴óÁ─đđŇ■┤ňíúżÓ┐h│ă2.5╣ź└´úČËđÓl(xiĘíng)┤ň╣ź┬Ě│╦▄ç┐╔Í▒▀_íú▀@└´×Ú├šÎňż█żËúČČFËđ102ŢúČ502╚╦íúŻÔĚ┼ă░úČěłěł║ËŞ¸ĚNĎ▀▓í┴¸đđ▓■Ô▒úČŮr├˝ěÜ▓íŻ╗╝Ëíú├˝ç°17─ŕ(1928─ŕ)úČ╗˘üy┴¸đđúČϲ╚▒ßt(yĘę)╔┘╦ÄúČ╦└═÷40ËÓ╚╦úČŇ╝«öĽr╚ź┤ň╚╦┐┌Á─1/3íúŻÔĚ┼║ˇúČ1952─ŕ═┴Ş─đl(wĘĘi)╔˙ÎąÎí▀@Ď╗▒»ĹK╩┬└řúČđű鸯╠Ëř╚║▒ŐÚ_Ň╣É█ç°╔˙«a▀\äËíúŞ─┴╝Ä˙╦¨úČ╦«ż«╝Ë╔wÎoż«┼´úČŻĘ┴óđl(wĘĘi)╔˙╩Ďíú┼úËđÖ┌úČěiËđ╚ŽíúďO4éÇ└Č╗°╠Ä└ÝŘcúČ┤ňŇ»đl(wĘĘi)╔˙îŹđđ10╠ýĎ╗đíĺ▀úČĎ╗ď┬Ď╗┤ˇĺ▀íúŞ¸Ĺ˘łď│Í╠ý╠ýĺ▀│řúČťš¤ëťš╩ˇúČŻŤ│ú▓┴╩├╝Ďż▀Ë├ż▀úČ╩│Ë├═Ű┐ŕ͡Ěđ¤űÂżíú1965─ŕúČď┌ÍŢíó┐hđl(wĘĘi)╔˙╣ĄÎ¸ŕáÁ─ͪ┬úČŇű´ŚŇ»╚ŢŇ»├▓úČĂ÷│╔7Śl¨Z┬Đ╩»┬Ě├ŠúČ┐éÚL▀_3╣ź└´úČ▓ó═┌┴╦┼┼╦«ť¤┼┼│ř╬█╦«íúŞ¸Ĺ˘╬Ţă░║ˇď║úČÂ╝Ë├╩»ëKńüĂŻúČ▒ŃË┌ăňĺ▀íú├┐─ŕ┤║╝żúČ╝Ď╝Ďď┌╬Ţ┼ďËříşíş[ďö╝Ü]

6íó└╔Á┬╔¤Ň»╣┼ŻĘÍ■╚║

═Ă╦]6

ííííď┌║▄ÂÓŻÚŻB├šÎň´LăÚÁ─đűé¸âď╔¤═¨═¨─▄┐┤ÁŻĎ╗éÇË├┬Đ╩»┼┼┴đÁ├║▄║├┐┤Á─╠Jˇ¤ł÷úČłD░Ş─úĚ┬╣┼┤˙Ń~╣─╔¤Á─╩«Â■Á└╠źŕľ╣Ô├óĂ÷│╔úČâ╔ţ^▀ÇËđË├╩»┴¤ńüÁ─â╔Ăą´w▒╝Á─˛E˝RúČ─ăż═╩ăď┌└╔Á┬╔¤Ň»┼─Á─íú└╔Á┬╔¤Ň»╩ă┘FÍŢ╩í├Ř├űÁ─├˝Îň╬─╬´┤ňúČĎ▓╩ăăň¤╠ěS═ČÍ╬─ŕÚg├šÎňĂ┴xţIđńŚţ┤ˇ┴¨Á─│÷╔˙ÁěúČ«ö─ŕ┤˛Ň╠Ë├Á─ÁÂśî╝řŕ¬Îď╩ă▀z┴˘┴╦▓╗╔┘íú─ăĽrăň▒°ŇűŇűҸĹ(zhĘĄn)┴╦18─ŕ▓┼îóĂńĂŻÂĘúČ┤ˇ┼şÍ«¤┬░ĐŇ»ÎËčř╣ÔúČ╚╦┐┌ÄÎ║§▒╗ÜóŻ^úČâeđĎËđ15╚╦╠ËÍ┴╔ţ╔ŻĎ░┴Í▓┼▒úÎí┴╦đď├Říú║ˇüÝ▀@15╚╦ŻM│╔┴╦4Ţ╚╦╝ĎúČď┌ĆUđŠ╔¤ÍěŻĘ╝Ďł@íúÍ┴Ż˝╚źŇ»ĎĐŻŤËđ118ŢúČ500ÂÓ╚╦íú└╔Á┬╔¤Ň»Ď└╔Ż░°╦«úČ▒│─¤├Š▒▒úČ╦─├Š╚║╔Żşh(huĘón)▒žúČ├»┴ÍđŮÍ˝úČĎr═đÍ°╣┼¤Ń╣┼╔źÁ─Á§─_śăúȲŕĐĐÁ─┬Đ╩»┬Ěď┌╬ŢÚ▄ÚgĽrŰ[ĽrČFúČ┼╝áľ▀Ç─▄┬áÁŻâ╔╔ĄÎË├š├˝Á─ŞŔ┬ĽíúŇ»â╚├š├˝Á─Ě■´ŚĎďÚL╚╣×Ú╠ěҸúČ╦¨ĎďËÍĚQí░ÚL╚╣├ší▒íúŇ»ă░ËđĎ╗Ślđí║ËňďňĂ╚šřł╔▀úČđí╦«▄ç╚ř╚řâ╔â╔úČ─¤├ŠËđ╦╔╔╝├»├▄Á─í░ÎoŇ»┴Íí▒úČ╔Ż╔¤Ëđ«ö─ŕŚţ┤ˇ┴¨Ă┴xĽrÍ■ĂÁ─Á´▒ĄíóĹ(zhĘĄn)║żú╗▒▒├ŠËđŚţ┤ˇ┴¨ś˛í¬´LË඲ÖM┐šË┌║Ë╔¤úČ▀^ś˛║ˇ▀Ç─▄┐┤ÁŻŚţ┤ˇ┴¨żÜ▒°ł÷íú▀ÇËđ─¤íóÍđíó▒▒╚řéÇ▓╗┤ˇÁ─Ň»ÚTúČ-í░└╔Á┬╔¤Ň»í▒ÄÎéÇÎÍíúŇ»Íđ╠Jˇ¤╠├║ˇż═╩ăí░Śţ┤ˇ┴¨╬─╬´▓ę╬´^í▒úČ└´├ŠŕÉ┴đÍ°«ö─ŕŚţ┤ˇ┴¨Ă┴xĽrË├▀^Á─ÁÂíó▓Šíóţ^┐°íóŔF┼┌Á╚╬´ĂĚíúí¸Îí╦Ůú║└╔Á┬╔¤Ň»Íđ─▄Îííşíş[ďö╝Ü]

═Ă╦]7

íííí┘pŻşśă╬╗Ë┌╬¸ŻşăžĹ˘├šŇ»úČ╩ăđ└┘p╬¸ŻşăžĹ˘├šŇ»Á─Ż^╝ĐÁěŘcíú┘pŻşśăŇřîŽÍ°╬¸ŻşăžĹ˘├šŇ»úČĂńŇř¤┬ĚŻ╝┤╩ă├šŇ»├˝╦Î▒ÝĐŢÁ─ĆVł÷íú▀@└´╝»Ë^ż░íóÎí╦Ůíó▓═´ő×ÚĎ╗ˇwúČ╝╚┐╔ĎďÁă┘pŻşśăË^ăžĹ˘├šŇ»╩óż░úČĎ▓┐╔Îí╦Ů║═│ď´łíú╚š╣ű×Ú┴╦│┐ĂË^╚Ň│÷úČ░°═ÝË^╚Ň┬ńĚŻ▒ŃÁ─ďĺúČŻĘÎhÎíď┌▀@└´íú Ë├Ľrůó┐╝1╠ýŻ╗═Ę ┘pŻşśăî┘Ë┌╬¸ŻşăžĹ˘├šŇ»â╚Ë^ż░┼_úČÁŻ▀_┘pŻşśăđŔ¤╚ă░═¨╬¸ŻşăžĹ˘├šŇ»úČŻ╗═ĘĚŻ╩Ż╚š¤┬ú║1íóË╔äP└´╗▄çŇż╗˛äP└´╗▄ç─¤Ňż│╦╗▄çÁÍ▀_ăşľ|─¤ÍŢÍŢŞ«äP└´║ˇúČĆ─äP└´¤┤˝R║ËäP▀\╦ż│╦Í┴╬¸ŻşÁ─░Ó▄çúČ24ď¬/╚╦úČĂŻĽr1đíĽr/░ÓúČ╣Ł(jiĘŽ)╝┘╚ŇËđ╝Ë▄çúČ▄ç│╠╝s1đíĽrú╗2íó░Ř▄çă░═¨úČ3-4╚╦▄ç120ď¬ú╗3íóĆ─└Î╔Ż┐h│╦░Ó▄çÍ┴╬¸ŻşúČ7ď¬/╚╦úČ╝s2đíĽrúČ─ę░Ó▄çď┌¤┬╬š16:00ΡËĎú╗ż░ů^(qĘ▒)â╚ă░═¨┘pŻşśăŻ╗═ĘĚŻ╩Żú║┘pŻşśă╬╗Ë┌├˝╦Î▒ÝĐŢĆVł÷Ňř╔¤ĚŻúČ▀M╚Űż░ů^(qĘ▒)║ˇ▓Żđđ┐╔▀_íú ÚTĂ▒ ├Ô┘MË^ż░┼_Ú_Ě┼ĽrÚg ╚ź╠ýÚ_Ě┼ ż░Řc╬╗Í├╬¸ŻşăžĹ˘├šŇ»Ë^ż░┼_íşíş[ďö╝Ü]

8íó╬¸Żş├šÎň▓ę╬´^

═Ă╦]8

íííí╔˙äËÁ─Ň╣ČF┴╦╬¸ŻşÁěů^(qĘ▒)├šÎň鸯y╬─╗»Á─│┴ÁÝ┼c├šÎň╬─╗»Á─└Ý─ţíúż░ŘcŻÚŻB╬¸Żş├šÎň▓ę╬´^╬╗Ë┌╬¸ŻşăžĹ˘├šŇ»ż░â╚úČË╔ż▀ËđÁńđ═├šÎňŻĘÍ■´LŞ˝Á─┴¨ŚŁć╬ˇwâ╔śăŻĘÍ■╚║ŻM║¤Â°│╔úČĎ╗śă×Ú┤u╗ýŻYśőúČÂ■śă×Ú─ż┘|ŻYśőúČ═ÔË^×Ú├šÎň¬Ü╠ěÁ─Á§─_śăíú^â╚╣▓ďOŇ╣Ćd11éÇúČĚÍäe×Úă░ĆdíóÜv╩ĚĆdíó╔˙«aĆdíó╣Ł(jiĘŽ)╚ŇĆdíóŞŔ╬ŔĆdíóŻĘÍ■╝╝╦çĆdíóĚ■´ŚŃy´ŚĆdíóˇwËř├šßt(yĘę)╦ÄĆdíó╬Î╬─╗»Î┌Ż╠đ┼Đ÷Ćdíó╔˙╗ţĆdíóÂÓ├ŻˇwÂÓ╣Ž─▄Ćdíú^â╚Ňń▓ěËđ1220ËÓ╝■├šÎň╬─╬´║═350ËÓĆłËđ┤˙▒ÝđďÁ─łDĂČíó«ő¤˝íóĽ°╝«úČĆ─├šÎňÜv╩Ěíó╔˙«aíó╔˙╗ţíó╣Ł(jiĘŽ)╚ŇíóϢśĚíóŞŔ╬ŔíóĚ■´ŚíóŃy´Śíó├šÎňßt(yĘę)╦ÄíóŻĘÍ■íó╬Î╬─╗»Î┌Ż╠đ┼Đ÷Á╚޸éÇĚŻ├ŠŇ╣╩ż│÷├šÎň╬─╗»Á─¬Ü╠ěđď║═ÂÓď¬đďíúÁěÍĚú║ăşľ|─¤ÍŢ└Î╔Ż┐h╬¸ŻşăžĹ˘├šŇ»ż░ů^(qĘ▒)â╚ŰŐďĺú║ 0855-3339666Ú_Ě┼ĽrÚgú║╚ź╠ýÚ_Ě┼Ż╗═Ę ╬¸Żş├šÎň▓ę╬´^╬╗Ë┌╬¸ŻşăžĹ˘├šŇ»ż░ů^(qĘ▒)â╚úČË╬┐═┐╔▓Żđđă░═¨ ÚTĂ▒ ▓ę╬´^ÚTĂ▒░Ř║ČË┌╬¸ŻşăžĹ˘├šŇ»ż░ů^(qĘ▒)ÚTĂ▒íşíş[ďö╝Ü]

9íóÚ_ËX┤ň

═Ă╦]9

íííí╬¸ŻşŠé(zhĘĘn)Ú_ËX┤ň╬╗Ë┌└Î╔Ż┐h╬¸ŻşŠé(zhĘĘn)ľ|▒▒▓┐úČľ|┼R╬¸ŻşŠé(zhĘĘn)▒ĄÎË┤ňúČ─¤ÁÍ└Î╣źĂ║─_¤┬úČ╬¸▀B╬¸ŻşŠé(zhĘĘn)╬¸Żş┤ňúČ▒▒┼c╬¸ŻşŠé(zhĘĘn)ÚLק┤ňŻË╚└íúżÓŠé(zhĘĘn)╚╦├˝Ň■Ş«7╣ź└´úČżÓ└Î╔Ż┐h│ă43╣ź└´íúŻŘâ╔─ŕüÝúČŰSÍ°Ë╬┐═Á─▓╗öÓüÝďLúČĎĐËđĎ╗đęÝś┐┌┴´ď┌é¸Ú_úČ─ăż═╩ăí░│ďď┌╬¸Żşíó═Šď┌Ú_ËXí▒íóí░Ú_ËX╩ă╬¸ŻşÁ─║ˇ╗Ęł@í▒Á╚Á╚íú «ö─Ń╚ąÁŻ╬¸ŻşăžĹ˘├šŇ»ĽrúČď┘˛î▄çĐěÍ°╬¸ŻşÍ┴┼┼вÁ─╣ź┬Ě˝é╚ąúČ└@▀^Ď╗Ψ╔ŻúČ▒Ń▀M╚ŰÚ_ËX┴╦íúĚ┼Đ█═ű╚ąúČĎ╗ĂČĂČÁ─└ŠÎËśńŁM─┐Żď╩ăúČ├š╝ĎÁ§─_śă╔ó┬ńĂńÚgúČňe┬ńËđÍ┬íúÚ_ËX├šŇ»â╔é╚┤ˇ╔Ż║¤ön°üÝúČ┴˘¤┬Ň»ÚT╠ÄÁ─╚▒┐┌úČŇ»║ˇĎ▓╩ăĎ╗Ψ┤ˇ╔Żşh(huĘón)└@úČŇűŇűéÇŇ»ÎËż═Ψ┬ńď┌▀@╚řΨ┤ˇ╔Żşh(huĘón)└@Á─đí┼ŔÁěÍđíú Ë├Ľrůó┐╝1-2đíĽrŻ╗═Ę Ć─╬¸Żş¤˛╔Ż└´ď┘Î▀░ŰđíĽrÁ─▄ç│╠íúÚ_ËXĂŻŇ»┼c╬¸ŻşăžĹ˘├šŇ»¤ÓżÓ▓ó▓╗║▄▀húČż═Ď╗╔ŻÍ«Ş˘úȲî▄çĎ▓âH░╦╣ź└´Â°ĎĐíú ÚTĂ▒ čođŔÚTĂ▒Ú_Ě┼ĽrÚg ╚ź╠ý ż░Řc╬╗Í├┘FÍŢ╩íăşľ|─¤├šÎňÂ▒ÎňÎďÍ╬ÍŢ└Î╔Ż┐hÚ_ËX┤ňíşíş[ďö╝Ü]

═Ă╦]10

ííííÁě╠Ä└Î╔ŻíóÚ┼Żşíó┼_ŻşíóäŽ║Ë╦─┐hÍ«ÚgúČק├╔╔Ż├}├šÄXÁ─͸ĚňúČÎţŞ▀╠Ä╩ăŘSв╔ŻúČ║ú░╬2189├Îíúż░ů^(qĘ▒)â╚ďş╩╝╔ş┴Í│╔ĂČúČ▒Ő╔Żşh(huĘón)╣░úČĚňÄnĂĚŘúČ´wĂ┘┴¸╚¬úȬq╚š░┘żÜĹĎ┐ŇíóŃy║Ë×aÁěúČË╚ĎďÝĹ╦«ÄrĂ┘▓╝íóק├úť¤Ă┘▓╝Îţ×ÚëĐË^íú╩ăÍ°├űÁ─╩í╝ëÎď╚╗▒úÎoů^(qĘ▒)íú╠ěäe╠ßđĐú║Ë╔Ë┌Ť]ËđŻË┤řŚl╝■úČÁă└Î╣ź╔ŻđŔϬöyÄžĎ░═Ô┬ÂáIĐbéńúČ╔ŻÝö║▄îĺúČ┐╔Ďďď˙áIÁ─ÁěĚŻ▒╚Ţ^ÂÓúČáIÁ쪯ŻŘËđ╦«ď┤íúÁź¤┬╔Ż═żÍđ╦«ď┤Ţ^╔┘úČđŔϬ╠ßă░ť╩éń│ńÎŃíúŻ╗═ĘĆ─äP└´Î°Ăű▄çÁŻ╬¸Żş10ď¬/╚╦úČ┤ˇ╝sĎ╗éÇđíĽríúÁŻ┴╦╬¸Żş║ˇ═Ż▓Ż▀M╔ŻúČ╝s15╣ź└´Á─┬Ě│╠úČĂńÍđËđ8╣ź└´×Ú╔¤Ă┬┬ĚúČă░░ŰÂ╬▓Ý┬ĚŢ^ÂÓúČ┐╔ĎďŇłĎ╗éÇ«öÁě░┘đŇÎ÷¤˛îžúĘ┘MË├30-50ď¬úęíú╠ěäe╠ß╩żË╔Ë┌Ť]ËđŻË┤řŚl╝■úČÁă└Î╣ź╔ŻđŔϬöyÄžĎ░═Ô┬ÂáIĐbéńúČ╔ŻÝö║▄îĺúČ┐╔Ďďď˙áIÁ─ÁěĚŻ▒╚Ţ^ÂÓúČáIÁ쪯ŻŘËđ╦«ď┤íúÁź¤┬╔Ż═żÍđ╦«ď┤Ţ^╔┘úČđŔϬ╠ßă░ť╩éń│ńÎŃíúÚTĂ▒ÚTĂ▒30╚╦├˝Ä┼ż░Řc╬╗Í├┘FÍŢ╩íăşľ|─¤╩đ└Î╔Ż┐hż│â╚└Î├ź╣ź┬Ě7╣ź└´╠Äíşíş[ďö╝Ü]