─·мF(xiидn)╘┌╡─╬╗╓├г║╩╫эУ > ╔╜╬і╩б┬├╙╬

╔╜╬і╩б╬─╬я╣┼█E╜щ╜B

╨├╓▌╩╨ ╠л╘н╩╨ щL╓╬╩╨ ▀\│╟╩╨ Хx╓╨╩╨ ┤ґ═м╩╨ ┼R╖┌╩╨ Е╬┴║╩╨ Хx│╟╩╨ ╦╖╓▌╩╨ ъЦ╚к╩╨ ╔╜╬і╩б╬─╬я╣┼█E ╔╜╬і╩б╝t╔л┬├╙╬ ╔╜╬і╩б├√╚╦╣╩╛╙ ╔╜╬і╩б▓й╬яЁ^ ╔╜╬і╩б╩о┤ґьЄ╠├ 5A╝Й╛░Е^(qи▒) 4A╛░Е^(qи▒) ╔╜╬і╩б╩о┤ґ╛░№c ╔╜╬і╩б╩о┤ґ├т┘M╛░№c ╚л▓┐ ╔╜╬і╩б╠╪оa ╔╜╬і╩б├└╩│ ╔╜╬і╩б╡╪├√╛W(wигng) ╔╜╬і╩б├√╚╦ [╥╞Д╙░ц]

341бвёR╥╪Эh─╣╚║

бббб╜щ╜B: ёR╥╪Эh─╣╚║╖╓▓╝╙┌╦╖╓▌╩╨╦╖│╟Е^(qи▒)╦─╓▄20╣л└я╥╘Г╚╖╢З·бг╦╖│╟Е^(qи▒)мF(xiидn)╓╖╩╟╟╪ЭhёR╥╪│╟╡─╥╗▓┐╖╓гм╡╪╠О╤ущTъP═тгмЮщ╓╨╘н╡╪Е^(qи▒)═и═ї╚√═т─о▒▒▓▌╘н╡─▒╪╜Ы╓о┬╖бг─╧▓┐═и▀^ъЦ╖╜┐┌бв╤ущTъP┐╔▀_╓╨╘нгм▒▒╙╨┼D║╙┐┌бвДв╝╥┐┌┐╔▀_╞╜│╟ги╜ё┤ґ═м╩╨гйгм╬і─╧╙╨┤ґ╦о┐┌бв▒▒▓э┐┌╓▒▀_№S║╙бгЪv╩╖╔╧║·╚╦╡──╧╟╓Уя┬╙гмЭh╚╦╖┤УЄЗ·╜╦гм╛ї╥╘╘У╡╪Е^(qи▒)╫іЮщ╓╪╥к╡─▀M╣е║═╖└╩╪─┐Ш╦бг╙╚╞ф╘┌Эh┤·гм▀@└я╩╟╓╪╥к╡─ъP═т▄К╩┬╓╪цВ(zhииn)бг─╟╨й╩╪╨l(wииi)▀ЕъP╡─Мв╩┐╦└║ґ┤ґ╢╝┬ё╘с╘┌▀@└ягм╨╬│╔▀@╥╗Оз╡╪Е^(qи▒)├▄╝п╡─Эh┤·─╣╘с╚║бгбббб ╘У─╣╚║╙╔╘S╢р▌^Ющ╝п╓╨╡──╣╘с╚║╜M│╔гм╥╘ЭhёR╥╪╣╩│╟╓▄З·5╣л└я╥╘Г╚╫юЮщ├▄╝пгм╞ф╦√─╣╚║Дt╖╓▓╝╙┌╙╨СЁ(zhидn)┬╘╥т┴x╡─╓╪╥к░п┐┌╕╜╜№бг70─ъ┤·╥╘Бэгм╙╔╙┌╞╜╠я╒√╡╪╡╚▐r╠я╗ї▒╛╜и╘Oгм╘н╙╨╖т═┴┤ґ╢рчP╡ЄгммF(xiидn)╜ё╔╨╙╨┤ґ╨═╖т═┴╜№150╠Огм╖╓▓╝╙┌╚¤╟р┴║╓┴╒╒╩о░╦╟f┤х╥╗╛Агм╫г╝╥╟f┤х╡╜┼г╝╥╡ъ┤х╥╗╛Агм─╧ъP╡╜╦о╚к┴║╥╗╛Агм─╧╨╧╝╥║╙┤х╡╜░╫╟f╥╗╛Абг1982─ъ╥╘Бэгм╙╔╙┌ЭhёR╥╪╣╩│╟Ц|▒▒4╣л└я╠Ощ_▒┘╞╜╦╖╔·╗юЕ^(qи▒)гм╘┌╡╪▒эЫ]╙╨╚╬║╬█Eбнбн[╘Ф╝Ъ]

342бв┼Rтв┐h═єх╝┤хтвюD┴ъ

бббб┼Rтв┐h═єх╝┤хтвюD┴ътвюD▓в▓╗╩╟║╙Ц|╡╪╖╜╚╦гм╦√╩╟б░ЄФ╓о╕F╩┐б▒бг╞Ё│єгм╦√╕F╡╜б░╕√Дt│гЁЗгм╔гДt│г║об▒╡─│╠╢╚гмЫ]─╬║╬гм╛═╧ҐоФ?shи┤)╪╡─┤ґ╕╗╬╠╠╒╓ь╣л╖╢ґ╗ЖЦ░l(fиб)╪Ф╓┬╕╗╓о╡└бг╠╒╓ь╣л╕ц╘V╦√г║б░╫╙╙√╦┘╕╗гмоФ╨ґ╬ха╝б▒бгб░╬ха╝б▒╩╟╩▓├┤г┐╛═╩╟┼гёR╪i╤ҐґH╡──╕╔№╨ґбгтвюD┬а┴╦╠╒╓ь╣л╡─╘Тгм╛═ыxщ_└╧╝╥гмБэ╡╜║╙Ц|гм╘┌╦о▓▌├п╩в╡─╢ыс╥?guий)X╧┬гм╨ґ─┴б░╬ха╝б▒гм┤ґ┴┐╖▒╓│бг▓╗╡╜╩о─ъ╡─╣д╖Ґгм╦√╡─┼г╤Ґ╢р╡├Яo╖и╙ЛФ╡(shи┤)бг╦√╙╔╥╗ВАб░ЄФ╓о╕F╩┐б▒гм╫Г│╔┴╦░┘╚f╕╗╬╠гм├√Ві╠ь╧┬гм╕╗▒╚═є╣лгмГ░╚╗║═╠╒╓ь╣л¤R├√┴╦бг╥ҐЮщ╦√░l(fиб)█E╙┌тв╩╧гм╦ї╥╘╚╦ВГ╖Q╦√твюDг╗╦√╡─╒ц├√╫╓╖┤╡╣╩зВі┴╦бгтвюDБэ╡╜║╙Ц|╥╘║ґгм╛═╘┌тв╩╧┐h│╟─╧╢■╩о└я╡─═єх╝┤х░▓╝╥┬фСЄгм╥╗╓▒╡╜╦└бг═єх╝┤х╙╨твюD╒мгм▓╗▀^╚ч╜ё─ъ╔ю╘┬╛├гм▀z╓╖╥╤ЯoП─┐╝╛┐бг╦√╦└║ґгм╩м╣╟╛═┬ё╘┌═єх╝┤х╡─╬і▀Егм▓вЫ]╙╨░с╗╪└╧╝╥╚е░▓╘сбг┼Rтв╣┼╖Q█иъЦгм1947─ъгмтв╩╧бв┼RХx╧р└^╜т╖┼бг1949─ъ2╘┬15╚╒гмтв╩╧бв┼RХxМ┘Хx─╧╨╨╩Ё╣▄▌абг╓╨╚A╚╦├ё╣▓║═ЗЇ│╔┴в║ґгмМ┘╙┌▀\│╟МгЖT╣л╩Ёбг195бнбн[╘Ф╝Ъ]

343бв┼э╒ц╔·╞╜Є▀╓╨╣▓╠л╘н╓з▓┐┼f╓╖╝o─юЁ^

бббб┼э╒ц╔·╞╜Є▀╓╨╣▓╠л╘н╓з▓┐┼f╓╖╝o─юЁ^╬╗╙┌╠л╘н╩╨╬─хн╣лИ@╬─хн║■─╧░╢гм╒╝╡╪10оАгм╜и╓■├ц╖e5820╞╜╖╜├╫бг▀@└я╘н╩╟├і╟хХr╞┌╔╜╬і╡─╪Х╘║гм1906─ъДУ(chuидng)▐k╔╜╬і╣л┴в╓╨МW╠├гм1913─ъ╕№├√Ющ╔╜╬і╩б┴в╡┌╥╗╓╨МW╨гбг╩б┴в╥╗╓╨╛▀╙╨╣тШs╡─╕я├№Ві╜y(tипng)гм╩╟╠л╘н╩╨Є▀╔╜╬і╩б╓╨╣▓№hИF╜M┐Ч╡─╒Q╔·╡╪гм▒╗╖QЮщ╔╜╬і╕я├№╩╖╔╧╡─б░─╧║■б▒гм╘┌╓╨ЗЇ╣▓оa№h░l(fиб)╒╣╩╖╔╧╛▀╙╨╩о╖╓╓╪╥к╡─╥т┴xбг╬х╦─▀\Д╙Хrгм╩б┴в╥╗╓╨╡─▀M▓╜МW╔·┼c╞ф╦√МW╨г╡─▀M▓╜МW╔·╥╗╞Ёгм┼cоФ╛╓▀M╨╨И╘ЫQ╡─╢╖аОгм╚б╡├┴╦Д┘└√бг╕▀╛¤╙юбв═є╒ё╥эбв┘R▓¤бв═єхнбвПИ╩х╞╜бвПИ╙╤╟хбв┼э╒ц╡╚┤ґ┼·╘ч╞┌╣▓оa╓і┴x╒▀║═ЯoоaыA╝Й╕я├№╝╥╘Ї╛═╫x╙┌╩б┴в╥╗╓╨гм▓вП─╩┬╕я├№╗юД╙бг1921─ъ5╘┬гм╥╘б░Ж╛╨╤Д┌╣дгм╕─╘ь╔чХ■б▒Ющ╫┌╓╝╡─╠л╘н╔чХ■╓і┴x╟р─ъИF╘┌╩б┴в╥╗╓╨│╔┴вгм▀@╩╟╔╜╬і╩б│╔┴в╡─╡┌╥╗ВАИF╜M┐Чбг1924─ъ5╘┬гм╕▀╛¤╙ю╩▄╓╨╣▓▒▒╖╜Е^(qи▒)╬п║═└ю┤ґсУ╡─╬п┼╔гм╘┌╩б┴в╥╗╓╨╜и┴в╓╨╣▓╠л╘н№h╨б╜Mги║ґ╕─Ющ╓╨╣▓╠л╘н╓з▓┐гйгм▀@╥▓╩╟╘┌╔╜╬і╩б╜и┴в╡─╡┌╥╗ВА╣▓оa№h╜M┐Чбг2002─ъбнбн[╘Ф╝Ъ]

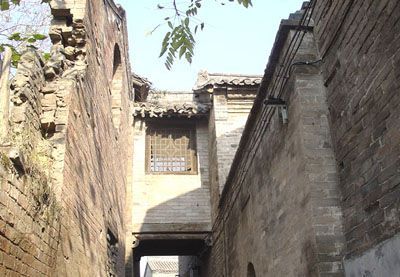

344бв╞ю┐h╬─ПR

бббб╞ю┐h╬─ПRги╡┌╬х┼·╩б▒ггйХr┤·г║├ібв╟х╡╪╓╖г║╞ю┐h│╟Г╚╣Ё┴╓╧я29╠Ц╞ю┐h╓╨МW╘║Г╚╞ю┐h╬─ПRДУ(chuидng)╜и╙┌╜Ё┤ґ╢и╓╨╞┌гм├і║щ╬ф╚¤─ъ(1370)╓╪╜ибв║щ╬ф╩о┴ї─ъ(1383)бв╠ьэШ─ъщg(1457бк1464)бв├і╚fЪv╛┼─ъ╓┴╦─╩о┴ї─ъ(1581бк1618)бв│ч╡Э╩о╦──ъ(1641)гм╟хэШ╓╬╩о┴ї─ъ(1659)бв┐╡╬є╦─╩о╦──ъ(1705)бв╬х╩о╞▀─ъ(1718)бв╙║╒¤╞▀─ъ(1729)бв╟м┬б╛┼─ъ(1744)бв╚¤╩о╚¤─ъ(1768)╛ї╙╨╨▐╜ибг╫Ї─╧├ц▒▒гм╢■▀M╘║┬ф▓╝╛╓гм╓╨▌S╛А╫╘─╧╓┴▒▒╥└┤╬╜и╙╨у·│╪бваю╘кШҐ(╨┬╜и)бвъкщTбв┤ґ│╔╡югмГ╔В╚╖╓ДeЮщ╥╗▀M╘║Ц|╬і└╚╖┐бвЦ|╬і╞л╡юбвЦ|╬і┼ф╡ю;╢■▀M╘║Ц|╬і└╚╖┐бвЦ|╬і┼ф╡юбгмF(xiидn)┤ц╜и╓■│¤┤ґ│╔╡юЮщ├і┤·▀zШЛгм╙рЮщ╟х┤·╜и╓■бгмF(xiидn)▒┘Ющ╞ю┐h╓╨МW╡─╨г╩╖╒╣╙[╩╥бг┤ґ│╔╡юЮщПRГ╚╓і╡югм╜и╙┌┤u╞І┼_╗ї╓о╔╧гм╞╜├цщL╖╜╨╬гм╡ю╟░╘OМТ┤ґ╘┬┼_гм┼_╓▄╘O╩п═√╓ї╝░Щ┌░хгм├цщЯ╞▀щgгм▀M╔ю┴ї┤кгмґw┴┐▌^┤ґгмЖ╬щ▄╨к╔╜эФгм╡юэФ№S┴Ё┴з╝╣яЧгм┐╫╚╕╦{┴Ё┴з═▀╕▓эФгм┴║╝▄╜YШЛ╞▀Щ_Яo└╚╩╜бнбн[╘Ф╝Ъ]

345бвХx╓╨ПЫ═╙╦┬

ббббПЫ═╙╦┬╩╝╜и╙┌╣л╘к╦─╩└╝o╩о┴їЗЇХr╡─╩п└╒Хr╞┌бгмF(xiидn)┤ц╡─ПЫ═╙╦┬▀z┤цЮщ╟х┐╡╬є╦─╩о╚¤─ъ(1704─ъ)╓╪╨▐гм▒╚ИA├іИ@╩╝╜иХrщg▀А╥к╘ч╬х─ъбг╒╝╡╪├ц╖e420╞╜╖╜├╫бг╞╜├ц▓╝╛╓╟░║ґ╦─║╧╘║╩╜гм╒¤╡ю├цщЯ╚¤щgгм╩пП╪╣░╩╜╜и╓■гм╞л╡ю├цщЯ╦─щgгм╩п╓ї╩п┴║┤й╢╖╗ь║╧ШЛ╝▄бг║ґ╘║╒¤╡юЪv╟з─ъЬц╔г╚╘яL╣╟кq┤цгмОh╚╗╥┘┴вгм╞ф╙р╕і╡ю╛ї╥╤ГA█▄гм╡лПU╨ц╓о╔╧╬─╬я╔є╢рбг│¤░╦═и╙Ы▌d╦┬╘║┼d╦е╨▐╜и╝░╖Ё╜╠Ц|Эu─╧▓еЪv╩╖╡─▒о┐╠╓о═тгм╡ё┐╠╛л╒┐╡─лFю^бвщT╢╫бв╓ї╩п╢╝╙╨ШO╕▀╡─╬─╬яГr╓╡гм╠╪Дe╩╟Г╔╫Ё2├╫╥К╖╜бв╓╪▀_╟з╙р╜я╡─╟р╩п¤Ф╨╬▒┘╨░┴ю╚╦З@Ющ╙^╓╣гм¤Ф▒│╓о╔╧╦ї╪У╩п▒о╥╤╚егм╚╗▓х▒о╓о▓█╚╘ЪvЪv╘┌─┐бв┤T┤ґЯo▒╚гм╫у╙╨╥╗├╫╓ощLбв╜№│▀╓о╔юбг▀@╥╗╛▐╨╬▒┘╨░╙╔╒√ЙK╟р╩пшП│╔гм╬й├ю╬й╨дгмД╙╕╨├ія@бг¤Ф╨╬▒┘╨░╡─│ІмF(xiидn)╥▓╓╕├і┴╦ПЫ═╙╦┬ДУ(chuидng)╜иХrщgоФ╘┌│г╥╘¤ФЮщ▒┘╨░╡─Ц|Эh╟░║ґгм╞ф├√░╘╧┬гм╨╬╦╞¤Фгм╧▓╪У╓╪гмЮщб░¤И╔·╛┼╫╙б▒╓о╥╗гм╓┴╜ё╚╘░║╩╫╧Ґ╟░гм╙√▒╝╟р╔╜бг╘┌╜и╓■яL╕ё╔╧гмПЫ═╙╦┬╜и╓■╚║╛▀╙╨├ія@╡─оР╙Ґ╠╪╔лгм┤╓лE║Ж╝sгм╥О(guий)─г║ъ┤ґгм╥Х╙XЫ_УЄбнбн[╘Ф╝Ъ]

346бвъЦ╟·┤ґ═єПR

бббб┤ґ═єПR┤ґ═єПR(╡┌╞▀┼·ЗЇ▒г)Хr┤·г║├і╡╪╓╖г║ъЦ╟·┐hЦ|№S╦оцВ(zhииn)╖╢╟f┤хъЦ╟·┤ґ═єПR╬╗╙┌ъЦ╟·┐h╥╘Ц|╝s20└ягмЦ|№S╦оцВ(zhииn)╖╢╟f┤хГ╚╥╗╠О╕▀┼_╓о╔╧гм╒√ВАПR╙юмF(xiидn)ГH┤ц┤ґ╡ю╥╗╫їгм├цщЯ╚¤щgгм▀M╔ю┴ї┤кгм╞╜├ц╖╜╨╬гмЖ╬щ▄╨к╔╜эФгм╨╬╧ґ╣┼Шу├└╙^бг═тщ▄╧┬╣▓фБ╘O╬хфБ╫іЦТЦэ24╢фгм╤aщg╕і╥╗╢фг╗╦─╜╟╓їфБ╫іЮщыp╧┬╝┘ЦЛгм╞ф╙р╛їЮщЖ╬╧┬╒цЦЛг╗╦─├ц├іщg╤aщg╛ї╬╗╙┌╒¤╓╨╨─гм╢Ї┤╬щg╤aщg╛ї╬╗╙┌┐┐╜№╞╜╓ї╡─╥╗В╚г╗╦─╜╟╓ї╛ї╙╨В╚─_╢ЇЯo╔¤╞Ёгм╓їю^▓╗╛эЪвг╗ъ@ю~║═╞╜░хш╩╛ї╧р╜╗│Ію^г╗╞╜░хш╩╕▀║ё╖╜╒¤гм│Ію^║ґЪв╜╟г╗Шіщ▄ш╩│Ію^╔ю▀hгм┤╦╨й╠╪№c╔╘╙╨╘ч╞┌▀zэНбг╡юГ╚┴║╝▄╜YШЛ╖▒ыsгм╡л┐Вґw╘н└э╩╟▀@Ш╙г║Ьp╚еГ╔╕ї┤ґ┴║║ґгм╩╣╙├─и╜╟┴║│╨═╨┤╓Й╤╡─╧┬М╙ёсщgш╩г╗╦ї╙╨╒цЦЛ╡─║ґ╬▓╛ї│╨╙┌╧┬М╙ёсщgш╩┼c╧┬╞╜Шд╝░╔╧М╙ёсщg╓о╓╨г╗╚Aю^╫╙╡─║ґ╬▓│мщL╤╙╔ь╓┴╧┬М╙ёсщgш╩╧┬╠Є╬╙г╗╘┌╧┬М╙ёсщgш╩╔╧╘┘╩╣╙├─и╜╟┴║гм╘┌ёсщg▐D╜╟╠О╥╘ЦТЦэ═╨╫б╧┬╞╜Шд╝░╔╧М╙ёсщgг╗═мХr╘┌╧┬М╙ёсщgш╩▐D╜╟Г╔В╚╨▒Ш√═╨─_─╛╓зУ╬╞╜┴║гм╘┌╞╜┴║Г╔ю^┤╣╧┬╔П╗и┼ю╠У╓їгм┤ґ╜╟┴║║ґ╬▓Й║╫ббнбн[╘Ф╝Ъ]

347бвщLШ╖┤хСЁ(zhидn)╢╖╝o─ю▒о

бббб╬фрl(xiибng)┐h│╟Ц|45╣л└я╠О▒O(jiибn)╒─рl(xiибng)╡─щLШ╖┤хгм╩╟┐╣СЁ(zhидn)Хr╞┌╬╥░╦┬╖▄К╓і┴ж╖█╦щ╚╒┐▄Мж╠л╨╨╔╜╕їУ■(jи┤)╡╪МН╨╨б░╛┼┬╖З·╣еб▒╡─╓і╥кСЁ(zhидn)ИІбг1938─ъ┤║╠ь╚╒▄К╒{╝п╓╪▒Ї30OOO╙р╚╦гм╙╔▓йР█бв║крРбв╨╧┼_бв╩п╝╥╟fбвъЦ╚кбв╙▄┤╬бв╠л╣╚бв╟▀┐hбвщL╓╬╡╚╡╪╖╓╛┼┬╖Мж╬╥ХxЦ|─╧╡╪Е^(qи▒)╕я0У■(jи┤)╡╪▀M╨╨З·╣егм═¤ИD╘┌▀|┐hбв╬фрl(xiибng)бв╙▄╔ч╥╗Оз╧√Ьч╬╥░╦┬╖▄К╓і┴жгм┤▌Ъз╬╥│єДУ(chuидng)╡─╠л╨╨┐╣╚╒╕їУ■(jи┤)╡╪бг4╘┬16╚╒гм╚╒▄К▒▒╖╕╙▄╔чУф┐╒║ґгмЪзЧЙ╬фрl(xiибng)гм╧Ґ╧х╘л╕Z╚егм╬╥░╦┬╖▄К129ОЯ╓і┴ж┼c115ОЯ╥╗▓┐╫ё╒╒-┐В╦╛┴ю║═┼э╡┬С╤╕▒┐В╦╛┴ю╡─├№┴югм╘┌-ОЯщLбв-╒■╬п║═-ОЯщL╡─╓╕У]╧┬гм╥╘╦─ВАИF╡─▒Ї┴ж╫╖ЪЮФ│▄Кгм╬╥▄К╥╘╝▒╥u╩╓╢╬Мв╚╒▄КЙ║┐s╘┌ёR╝╥╟fбв└я╟fЮй╓┴щLШ╖┤х╥╗Оз╡─║╙╣╚╡╪Е^(qи▒)гм╜╪ЮщФ╡(shи┤)╢╬гм╕іВАУЄ╞╞гмЪЮФ│2200╙р╚╦гм╚б╡├┴╦╖█╦щ╚╒▄К╛┼┬╖З·╣е╡─ЫQ╢и╨╘Д┘└√бгЮщ╝o─ю▀@╥╗▌x╗═Д┘└√гмоФ?shи┤)╪╒■╕о╘┌щLШ╖┤х╜и╞Ё┴╦╨█Ве╡─щLШ╖┤хСЁ(zhидn)╢╖╝o─ю▒обг├┐╖ъ╣Э(jiиж)╝┘╚╒гм╚╦ВГ│г│г╡╜▀@└я╒░╤І╝o─ю▒огм╛ТС╤╕я├№╧╚┴╥бгбнбн[╘Ф╝Ъ]

348бв╩┴╫╙Юй▀z╓╖

бббб╩┴╫╙Юй▀z╓╖╛р╜ё2-1╚f─ъгмЦ|╬і╖╓▓╝╝s10╣л└ягм├ц╖e╝s6╚f╞╜╖╜├╫гм╩╟╥╗╠О╓╪╥к╡─┼f╩п╞іХr┤·═э╞┌▀z╓╖бг1980─ъ░l(fиб)мF(xiидn)▓в╘З╛Ґгм2000╓┴2001─ъгм╘┌15╣л└я╡─╖╢З·Г╚╨┬░l(fиб)мF(xiидn)25╠О┼f╩п╞і╡╪№c╥╘╝░╥╗ВА╓╨╨─▀z╓╖Е^(qи▒)гм╜M│╔┴╦╩┴╫╙Юй▀z╓╖╚║бг2001─ъ╓┴╜ё▀M╨╨┴╦▀B└m(xи┤)░l(fиб)╛Ґгм╨┬░l(fиб)мF(xiидn)10╙р╠О╚╦юР╙├╗Ё▀z█Eгм╔╧╚f╝■╩п╓╞╞╖Д╙╬я╗п╩пбв╩п─е▒Pбв╩п─е░Є║═░І┘|┤й┐╫╤bяЧ╞╖бг▀@╩╟╓╨ЗЇ─┐╟░░l(fиб)мF(xiидn)╛р╜ё2-1╚f─ъ╟░├ц╖e╫ю┤ґбв╢╤╖e╫ю║ёбвГ╚║н╫ю╪S╕╗╡─╥╗╠О╘н╡╪┬ё▓╪▀z╓╖бг▀z╓╖╬─╗п▀z╬я╙╨╩п╓╞╞╖║═ОrоЛГ╔▓┐╖╓бг╩п╓╞╞╖┤ґ▓┐╖╓╥╘╩п╙вОrЮщ╘н┴╧гм╞і╨╬╙╨╧іаю╞ібв╝таю╞ібвхFу@бв╩пфПбв╫┴▒│╩п╞м╡╚бгОrоЛ░l(fиб)мF(xiидn)╙┌▀z╓╖╬і▒▒В╚╩п╤┬─╧╢╦б░Оr┼яб▒╧┬гм▀@Г╔╖╜ОrоЛыm╥Ґ─ъ╔ю╚╒╛├яL╗пЗ└╓╪гм╡л│ршF╡V╡─Єі╝t╔л╝░╦ї└L╨╬╧ґгм╔╨─▄╥└╧б┐╔╥Кбг╩┴╫╙Юй▀z╓╖╩╟╥╘╡ф╨═╝Ъ╩п╞іЮщ╓іґw╡─┼f╩п╞іХr┤·═э╞┌╬─╗п▀z┤цбг╞ф╬─╗пМ╙╡─╩п╓╞╞╖ыm╚╗╖╓Ющ╝Ъ╩п╞і║═╩п╞м╩п╞іГ╔юРгм╡л┼c╚A▒▒╓┴╬і▓о└√БЖ╥╘╝░╚╒▒╛║═▒▒├└╡─╝Ъ╩п╞і▓вЯo╢р┤ґ╡─Е^(qи▒)Дeбг╦№╛▀╙╨бнбн[╘Ф╝Ъ]

349бв┼╟╗▓╦┬

бббб┼╟╗▓╦┬гм╙╓├√┼■▒R╦┬гм╩╟ъЦ╟·┐h╓╪№c╬─╬я▒г╫oЖ╬╬╗бг╬╗╙┌ъЦ╟·┐h─р══цВ(zhииn)╓╨▒Ї┤хЦ|─╧бгУ■(jи┤)▒о╬─╙Ы▌dг║├і╚fЪv╦─╩о╦──ъги1616гйгм╟х┐╡╬є╬х╩о╬х─ъги1763гйгм╟м┬б╦─╩о░╦─ъги1783гйгм╡└╣т╢■╩о┴ї─ъги1864гйгм╣т╛w╩о╚¤─ъги1887гйгм╛ї╙╨▀^╨▐▌▌бг╒╝╡╪├ц╖e2007╞╜╖╜├╫бг┼╟╗▓╦┬╩╟╣й╖ю╖Ё╜╠╫Ё╓і┼■▒R╒┌─╟ги╝┤╓╨╤ы─ж╘X┼■▒R╒┌─╟╖Ё╗Ґ╖Q┤ґ╚╒╚чБэ╖Ёгй╡─╦┬ПRги╙б╢╚╒Zгм╥тЮщ╣т├і╞╒╒╒╡─╥т╦╝гйгм╣╩╖QЮщ┼■▒R╦┬бг┼■▒R╦┬╘┌╕і╡╪Е^(qи▒)╖╓▓╝║▄╢ргмъЦ╟·┐h─р══цВ(zhииn)╡─┼■▒R╦┬ги╙╓├√┼╟╗▓╦┬гйгмУ■(jи┤)╒f╜и╙┌├і┤·гм╛р╜ё╥╤╙╨700─ъ╡─Ъv╩╖гм╜ЫЪv┤·╨▐▌▌гм╦┬ПR╗ї▒╛▒г┤ц═ъ║├бг╦┬╘║╫Ї▒▒│п─╧гм╜и╘ь╘┌╕▀╝s10├╫╡─═┴┼_╔╧гм╒╝╡╪├ц╖e1350╞╜╖╜├╫гммF(xiидn)╙╨╡ю╠├╣▓╙Л30╙рщgгм╛ї▒г┤ц╗ї▒╛═ъ║├бг═т╙╨╫oЙжгм┐╔╛П╞┬╢Ї╔╧гм╔╜щTЮщС╥╔╜╩╜╨б╩╜╜и╓■гм┼╘╙╨чК╣─╢■Ш╟гм╧╡┤u╞ІШ╟щw╩╜гм╧┬Ющ╚пщTгм╚¤├цщ_┤░гм╔╧╜и╨б╩╜╩о╫╓╨к╔╜эФ─╛╜YШЛШ╟щwбг╚¤▀M╘║┬ф▓╝╛╓гм╓╨▌S╛А╔╧╥└┤╬╜и╙╨СҐ┼_бв╔╜щTбв╩е─╕╡юбв╒¤╡югмГ╔В╚ЮщчК╣─Ш╟бвЦ|╬і┼фбнбн[╘Ф╝Ъ]

350бвэ╞фй│╟

бббб┐┤ №c: │╟╓╨▀z┤ц╡─├і┤·╜и╓■╬─▓¤щw┼_╗ї╔╧╔╨┤цб░╔╜│╟╥╗╙[б▒▒о┐╠гмЮщэ╞фй│╟╜и╓■╥О(guий)ДЭ╞╜├цИDгм╩╟├і│ч╡Э╩о╥╗─ъги1638гйЧю▌d║Ж╙Ыбг╩п▒о╕▀54└х├╫гмщL86└х├╫бгИD╓╨╘Ф╝ЪШ╦│І│╟└к╡─╡╪└э╖╜╬╗╝░╓і╥к╜и╓■╖╓▓╝бв├┐╒м╒╝╡╪├ц╖e╥╘╝░╧я╡└║═╘O╩йбг▀@╖N├і┤·╨б│╟цВ(zhииn)╜и╓■╥О(guий)ДЭИDгм╩╟╬╥ЗЇ╣┼┤·╜и╓■╩╖╔╧╧б╙╨╡─╒ф┘F┘Y┴╧бг э╞фй│╟╩╟╚A▒▒╡╪Е^(qи▒)мF(xiидn)┤ц╔╨║├╡─├і┤·├ё╛╙┤·▒эбв╜и╓■╩╖╔╧╡─╧б╚▒МН╬я┘Y┴╧бг ╜щ ╜B: ╬╗╙┌ъЦ│╟┐h│╟Ц|13╣л└я╠О╡─ЭЩ│╟цВ(zhииn)╬і▒▒╙чгмоФ?shи┤)╪░┘╨╒╦╫╖Q╓о╒п╔╧гм╩╟╩б╓╪№c╬─╬я▒г╫oЖ╬╬╗бг э╞фй│╟гм╜и╓■╘┌╥╗╫ї╨б╔╜╛╫╔╧гм╞ф─╧╜╙┤хцВ(zhииn)гм▒▒┼R╟▀║╙гм╚¤├цнh(huивn)╦огм│╩░ыНuаюбг▀h═√╞ф│╟гмИ╘╚ч┼═╩п╡─э╞╓ї═ж┴в╓╨┴ігм╣╩├√э╞фй│╟бг │╟│╩ЩEИA╨╬гм┤u╞Ігм╒╝╡╪├ц╖e╝s┴ї╚f╞╜╖╜├╫бг─╧╙╨╒¤щTгм╞Ё╙┌╡╪├ц╡─│╟Йжгм╕▀╝s╩о├╫бг┼R║╙│╟ЙжП─║╙▀Е╓■╞Ёгм╕▀╝s20╙р├╫гм╔╧╘O│╟╢тбв┼┌┼_╡╚гм╩╟╙├Бэ╖└Вф═тБэ╓оФ│╡─гммF(xiидn)╥╤ЪзЙ─▓╗┤цбг╒¤щTю~ХЇб░э╞фй│╟б▒гмЮщ│╟Г╚╛╙├ё│І╚╦╓о═и╡└г╗│╟▒▒╤╪│╟Йж╘O╩п╠▌гм╤╪╠▌╢Їбнбн[╘Ф╝Ъ]

351бвь`╣т╦┬┴Ё┴з╦■

ббббь`╣т╦┬╬╗╙┌╧х╖┌┐hрЗ╟fцВ(zhииn)▒▒┴║┤хбгб╢╧х┴ъ┐h╓╛б╖▌dг║б░ь`╣т╦┬╘┌┐hЦ|─╧▒▒┴║┤хгм╜Ё╗╩╜y(tипng)╓╨╓╪╜игм╞╜ъЦ╕о╥№Чю▓о╨█╫л╙Ыгм║ґ╓к┐h╤ж╦ї╠N╓╪╨▐гм╙╨▒обгГ╚╙╨МЪ╦■гм╕▀╩о╚¤╝Йгм║ґ╙╨▓╪╜Ыщwбгб▒Чю▓о╨█гм╜Ё┤ґ╢и╢■╩о╢■─ъги1182гй╚╬╞╜ъЦ╥№гм╙╨╒■┬Хгмб╢╜Ё╩╖б╖╒fг║б░╧╚╩╟гмПИ║╞╓╬╞╜ъЦгм╙╨╗▌╒■гм╝░▓о╨█Ющ╥№гм░┘╨╒╖Q╓огм╘╗г║бо╟░╙╨ПИгм║ґ╙╨Чюбгбпб▒╜Ы▀^СЁ(zhидn)Бyгм╦┬╡─╡ю╠├Ъз╙┌╥╗╛┼╦─░╦─ъгм╥╗╛┼╬х░╦─ъ╡╪├ц▒╗╙┘╞╜гмГH╩г╥╗╫ї┤u╦■гм▓в▒╗┴╨Ющ┐h╓╪№c╬─╬я▒г╫oЖ╬╬╗бг╦■╬╗╙┌▒▒┴║┤х╬і╞▀░┘├╫гм▀@└яЮщ╟Ё┴ъ╡╪╨╬гм╡╪Д▌Ц|╕▀╬і╡═бг╦■Ющ░╦╜╟╨╬гм╖┬─╛ШЛ╨╬╩╜┤u╦■гм╘н╙╨╩о╚¤╝Йгм┤ц╞▀╝Йгм├┐╝Й╒¤├ц╙╨╨б╚жщTгмДУ(chuидng)╜и╙┌╠╞╪С╙^─ъщgгм╜Ё╗╩╜y(tипng)─ъщg╓╪╨▐бг╔╧▓┐┴їМ╙Ъз╙┌╟х┤·┐╡╬є╚¤╩о╦──ъ┼R╖┌╡╪╒Ёгм▀@╙╨╦■В╚╟х┤·╟м┬б╦──ъги1739гй▒о╬─╫і╫Cг║б░─╬Яo║╬┐╡╬є╥╥║е╧─гм╘т╡╪╒Ёгм╫╘▓╪╜ЫШ╟╥╘╝░└╚ПTгм▒M╨╨╡╣Й─гм╬й╖Ё╖и╢■╡юГH┤цгм╕▀╦■░ы┤цбг╬Є╓о╖QЮщЙ╤√Р╒▀гм╜ё▓╗Д┘╞ф┴у┬ф╥╙бгб▒╥╗╛┼┴ї╞▀─ъ░╦╘┬╩о░╦╚╒╔╜╬і╬─╣▄Х■├╧╖▒┼d╫і╡╪╒Ё┐╝╣┼╒{▓щХrбнбн[╘Ф╝Ъ]

352бвщ_Ц┼─▄╚╩╦┬

ббббщ_Ц┼─▄╚╩╦┬ги╡┌╬х┼·╩б▒ггйХr┤·г║├ібв╟х╡╪╓╖г║Е╬┴║╩╨╬─╦о┐hщ_Ц┼цВ(zhииn)щ_Ц┼┤х╓╨─▄╚╩╦┬ДУ(chuидng)╜и─ъ┤·▓╗╘ФгмУ■(jи┤)╦┬Г╚╩пэ┘╙Ы▌dгмШ╖Ш╟бвъP╡█╡юЮщ╟х┤·╓╪╜ибг2002─ъ┤х├ё╝п┘YМж╘У╦┬▀M╨╨┴╦╨▐┐Шбг╫Ї▒▒│п─╧гм╢■▀M╘║┬ф▓╝╛╓гм╓╨▌S╛А╙╔─╧╓┴▒▒╖╓ДeЮщШ╖Ш╟бвъP╡█╡юбв╒¤╡югмъP╡█╡юГ╔В╚╜и╙╨╢·╡югмШ╖Ш╟Г╔В╚╜и╙╨Ц|╬іВ╚щTбгмF(xiидn)┤ц╒¤╡юЮщ├і┤·╜и╓■гм╞ф╙рЮщ╟х┤·▀zШЛбг╒¤╡ю╩п╞І┼_╗їгм├цМТ╚¤щgгм▀M╔ю╦─┤кгмЖ╬щ▄С╥╔╜эФгм╬хЩ_╟░│І└╚╝▄ШЛбг╓їю^╢╖╣░╚¤▓╚Ж╬░║гм╬ЫҐ╞ю^╦гю^бгъP╡█╡ю╩п╞І┼_╗їгм├цМТ╚¤щgгм▀M╔ю╦─┤кгмЖ╬щ▄╙▓╔╜эФгм╬хЩ_╟░│І└╚╝▄ШЛгм╟░│І╛э┼яэФ▒зПBгм▒зПB├цМТ╥╗щgгм╦─Щ_╛э┼яШЛ╝▄бг╓їю^╢╖╣░╚¤▓╚Ж╬░║гм¤Ию^╦гю^бгШ╖Ш╟╩п╞І┼_╗їбг╕▀1.8├╫гм├цМТ╚¤щgгм▀M╔ю╬х┤кгмЖ╬щ▄╟░╨к╔╜эФ║ґ╛э┼я╩╜эФбг╓їю^╢╖╣░╚¤▓╚Ж╬░║гм¤Ию^╦гю^бгШ╟╓оГ╔В╚╕і╜иЦ|╬іВ╚щT╥╗╫їгм╩п╞І┼_╗їгм├цщЯ╥╗щgгм▀M╔ю╦─┤кбг╥╗╢╖╢■╔¤╡ё╗и╣░гм¤Ию^╦гю^гмЦ|В╚щTю~ХЇб░┤ц║╞Ътб▒гм╬іВ╚щTю~ХЇб░я@╙вЪтб▒бг╬іВ╚щTГ╔В╚Йж▒┌╟╢╙╨╟х╡└╣т╢■╩о╥╗─ъ(1841бнбн[╘Ф╝Ъ]

353бв╧┬┤и▀z╓╖

бббб╧┬┤и▀z╓╖╧┬┤и▀z╓╖(╡┌╢■┼·╩б▒г)Хr┤·г║┼f╩п╞і╡╪╓╖г║╟▀╦о┐h│╟╬і70╣л└я╡─╧┬┤ирl(xiибng)▀z╓╖╓і╥к╖╓▓╝╙┌╓╨Чl╔╜Ц|╢╦╡─╘л╟·бв╟▀╦обвъЦ│╟╚¤┐h┼■▀B╡─┐vЩM╢■бв╚¤╩о╣л└я╡─╖╢З·Г╚бг╬─╗п▀z┤ц╥╘╧┬┤и┼ш╡╪╫юЮщ╝п╓╨бг┼ш╡╪╬╗╙┌╓╨Чl╔╜╓і╖хбкбкЪv╔╜╡─Ц|┬┤гм─╧▒▒╧ҐкMщL╝s4.5╣л└ягмЦ|╬і╫юМТ╠О2╣л└ягм║г░╬1550├╫гм┼ш╡╪╧┬╖№╗їОr║═╓▄З·╔╜ОnЮщ║о╬ф╝o║═КW╠╒╝o╗╥?guий)r╜M│╔гм┼ш╡╪─╧╢╦╙╨╥╗кM╣╚гм╞┬╢╚▌^┤ґгм╦о┴і╙╔┤╦╨╣│Ібг╧┬┤и╡╪Е^(qи▒)╡╪М╙▒г┤ц▌^║├гм▀z┤ц╫юЮщ╪S╕╗гм╣╩╖Q╧┬┤и▀z╓╖бг╜Ы╠╝14Ьy╢и╛р╜ё╢■╚f╚¤╟з─ъ╡╜╥╗╚f┴ї╟з─ъ╟░бг╢■╩о╩└╝o╞▀╩о─ъ┤·░l(fиб)мF(xiидn)║═░l(fиб)╛Ґбг╧┬┤и╬─╗п╥╘╩п╞іЮщ┤·▒эгм╩п╞і╖╓ЮщГ╔┤ґюРгм╥╗юРЮщ┤╓┤ґ╩п╞ігм╥╘╔│Оrбв╩п╙вОrбв├}╩п╙вЮщ╘н┴╧гм╒╝╩п╓╞╞╖┐ВФ╡(shи┤)4.7%;╥╗юРЮщ╝Ъ╩п╞ігм╓і╥к╥╘ь▌╩пЮщ╘н┴╧бг╝Ъ╨б╩п╞іЮщ╧┬┤и╬─╗п╫ю╛▀┤·▒э╨╘╞і╬ягм╦№░№└и╡ф╨═╡─╝Ъ╩п║╦║═╝Ъ╩п╚~гмИ@ю^╣╬╧і╞і(╓╕╝╫╔w╨╬)гм╩п║╦╩╜╣╬╧і╞ігм╡ё┐╠╞ібв╫┴▒│╨б╡╢гм╕іюР╝таю╞ібвхFу@бв╩п╝¤ю^╡╚бг╧┬┤и╬─╗п╓╨│¤┴╦╝Ъ╨б╩п╞і═тгм▀А╙╨╥╗╢ибнбн[╘Ф╝Ъ]

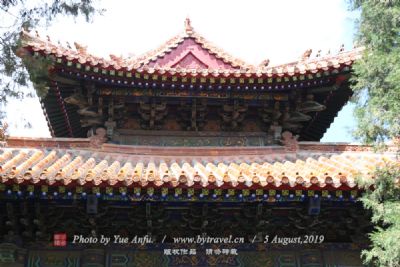

354бв╨ьЬ╧│╟┌ҐПR┼c╬─ПR

бббб╨ьЬ╧│╟┌ҐПR┼c╬─ПRги╡┌╬х┼·╩б▒ггйХr┤·г║├ібв╟х╡╪╓╖:╠л╘н╩╨╟х╨ь┐h╨ьЬ╧цВ(zhииn)│╟┌ҐПR╩╝╜и╙┌╜Ё┤ґ╢и─ъщg(1161-1189)гм├і│є▒╗╦о╤═Ы]гм╛░╠й─ъщg(1450-1456)╓╪╜игм╟х┐╡╬є╩о╢■─ъ(1673)│¤СҐ┼_═тгм╜и╓■╙╓▒╗╗Ё╖┘║ґ╘┘╜ибг╒╝╡╪├ц╖e╝s3500╞╜╖╜├╫бг╫Ї▒▒│п─╧гм╚¤▀M╘║┬ф▓╝╛╓гм╓╨▌S╛А╜и╙╨СҐ┼_(╧┬Ющ╔╜щT)бв┤ґ╡ю║═МЛМmгмГ╔В╚ЮщчКШ╟бв╣─Ш╟бв┼ф╡ю╡╚бгСҐ┼_╜и╙┌├і│╔╗п─ъщg(1465-1487)гм╙╓╖QЧл╘╞Ш╟гм╫Ї─╧│п▒▒гм╜и╓■├ц╖e71╞╜╖╜├╫бг╧┬Ющ╔╜щT╚¤щgгм╓╨▒┘═и╡└гм╔╧▓┐╞╜├ц│╩╖╜╨╬гм├цМТ╚¤щgгм▀M╔ю╚¤щgгм╓╪щ▄╨к╔╜эФгм╟░┼_╣┤▀B┤ю╛э┼яэФ╥╗щgбг╬─ПR╩╝╜и╙┌╜Ё┤ґ╢и─ъщg(1161-1189)гм├і║щ╬ф╚¤─ъ(1370)╓╪╨▐бг╒╝╡╪├ц╖e╝s4600╞╜╖╜├╫бг╫Ї▒▒│п─╧гм╥╗▀M╘║┬ф▓╝╛╓гм╓╨▌S╛А╜и╙╨ЩЄ╨╟щTбвъкщT║═┤ґ│╔╡югмГ╔В╚ЮщО√╖┐бв└╚ПT╡╚бгЩЄ╨╟щTЖ╬щ▄С╥╔╜эФгм№S┴Ё┴з═▀╕▓╔wбг┤ґ│╔╡юЮщ├і┤·╜и╓■гм├цМТ╬хщgгм▀M╔ю┴ї┤кгмЖ╬щ▄С╥╔╜эФгм№S┴Ё┴з═▀╕▓╔wбг╞▀Щ_╟░└╚╩╜ШЛ╝▄гм╟░║ґбнбн[╘Ф╝Ъ]

355бв╧х╘л┤╚Д┘╦┬

бббб╧х╘л┤╚Д┘╦┬╬╗╙┌Хx╓╨╩╨╞╜▀b┐h╧х╘лрl(xiибng)╧х╘л┤хгм╒╝╡╪├ц╖e7041╞╜╖╜├╫бгУ■(jи┤)╟х╣т╛wб╢╞╜▀b┐h╓╛б╖▌dгм╘к╓┴╒¤─ъ╓╪╨▐бгУ■(jи┤)ПR▒о╙Ы▌dгм╓╪╨▐╙┌╘к╓┴эШ╚¤─ъги1332─ъгйгм╟х╟м┬б╬х╩о╬х─ъги1790─ъгй╓╪╨▐╢U╘║бг┤╚Д┘╦┬╫Ї▒▒│п─╧гмГ╔▀M╘║┬ф▓╝╛╓гммF(xiидn)┤ц╒¤╡юбвЦ|╬і┼ф╡юбв╬і╨б╡юбвЦ|╬і╢U╘║╒¤╖┐бв╬і╢U╘║Ц|╬іО√╖┐бвСҐ┼_╡╚╜и╓■бг╒¤╡юЮщ├і┤·▀zШЛгм├цМТ╚¤щgгм▀M╔ю┴ї┤кгмЖ╬щ▄С╥╔╜эФгм╦─┤кМж╟░║ґ┤юа┐═ищ▄╙├╦─╓їгм═тщ▄╢╖┐J╬хфБ╫іыp╧┬░║гм├іщg╩й├╫╫╓╨╬╢╖┐J╥╗╢фгм╬▌эФ▓╝╗╥═▀гм┴Ё┴з╖╜╨─╝Є▀Ебг╡юГ╚┴║╝▄▓╩оЛ▒г┤ц╔╨║├гм▒┌оЛ┤ґ▓┐╖╓Ющ░╫╗╥╕▓╔wбгЦ|бв╬і┼ф╡ю╕і╬хщgгм┴їЩ_╟░└╚С╥╔╜╩╜бг╟░щ▄╢╖┐JЮщ╥╗╢╖╢■╔¤╜╗╦гю^гм╓їю^бв╤aщg╕і╥╗╢фгм╒¤╨─╣╧╣░╔╧│╨У╬ю^─╛бг╬▌эФ═▓бв░х═▀╕▓╔wгм╗и▀Е╡╬╦огм╩й╗и╝╣бгЦ|┼ф╡ю└╚╨─Йж║═┴║╝▄╔╧╛ї╙╨▓╩оЛбгСҐ┼_╘┌╔╜щT─╧40├╫╠Огм╫Ї─╧╧Ґ▒▒гм╥╘4╕ї╟░щ▄╓ї╜M│╔┼_┐┌║═╫ґ╙╥╕╜┼_гм▀M╔ю╬х┤кгм╛э┼я╙▓╔╜эФбг┼_╟░├ібв┤╬щg╡─╓їю^│╨┤ґю~ш╩бгш╩╔╧╩й╬х▓╚Ж╬░║╢╖┐Jгм└я═т╥╖╫з╢╖┐J│╨ыpЩ_гм╤aщg╢╖┐J├ібнбн[╘Ф╝Ъ]