┬ÕĻ¢(y©óng)╩ą╬─╬’╣┼█EĮķĮB

║ė─Ž╩Ī ┬Õ²łģ^(q©▒) ÖĶ┤©┐h ┘╚Ĥģ^(q©▒) └Ž│Ūģ^(q©▒) ą┬░▓┐h ßį┐h ├ŽĮ“ģ^(q©▒) ┬ÕīÄ┐h ę┴┤©┐h ╬„╣żģ^(q©▒) ę╦Ļ¢(y©óng)┐h ╚ĻĻ¢(y©óng)┐h ×e║ėģ^(q©▒) ØŠ╬„ģ^(q©▒) ┬ÕĻ¢(y©óng)╩ą╬─╬’╣┼█E ┬ÕĻ¢(y©óng)╩ą╝t╔½┬├ė╬ ┬ÕĻ¢(y©óng)╩ą├¹╚╦╣╩Šė ┬ÕĻ¢(y©óng)╩ą▓®╬’^ ┬ÕĻ¢(y©óng)╩ą╩«┤¾ņ¶╠├ 4AŠ░ģ^(q©▒) ┬ÕĻ¢(y©óng)╩ą╩«┤¾Š░³c(di©Żn) ╚½▓┐ ┬ÕĻ¢(y©óng)╩ą╠ž«a(ch©Żn) ┬ÕĻ¢(y©óng)╩ą├└╩│ ┬ÕĻ¢(y©óng)╩ąĄž├¹ŠW(w©Żng) ┬ÕĻ¢(y©óng)╩ą├¹╚╦ [ęŲäė(d©░ng)░µ]

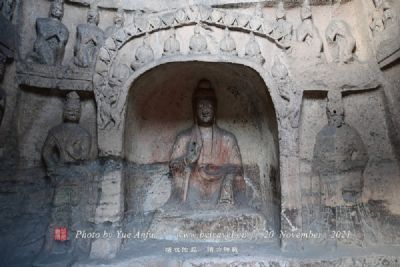

41Īó╦«╚¬╩»┐▀

ĪĪĪĪ╦«╚¬╩»┐▀╬╗ė┌┘╚Ĥ┐h┐▄ĄĻÓl(xi©Īng)╩»┐▀┤Õ─Ž╔│║ė?x©┤n)|░Č╚f(w©żn)░▓╔ĮĄ─öÓ▒┌╔ŽŻ¼ū°¢|│»╬„Ż¼ę└╔Į├µ╦«ĪŻ┐▀╔Ņ6.5├ūŻ¼īÆ4.8├ūŻ¼Ė▀12├ūĪŻ┐▀ā╚(n©©i)║¾▒┌š²ųąŻ¼Ą±ų„Ęā╔ūŻ¼¼F(xi©żn)āH┤µ▒▒é╚(c©©)ę╗ĘŻ¼Ė▀╝s3├ūĪŻ ╦«╚¬╩»┐▀╬╗ė┌╣┼Č╝┬ÕĻ¢(y©óng)─Ž┤¾ķT(m©”n)Ī¬Ī¬┤¾╣╚ĻP(gu©Īn)┐┌ęį¢|öÓč┬ų«╔ŽĪóĮ±┘╚Ĥ╩ą┐▄ĄĻÓl(xi©Īng)╦«╚¬┤ÕĪŻ╩»┐▀ū°¢|Ž“╬„Ż¼▒│╔Į├µ╦«Ż¼│╩╣░ą╬ĪŻ╔Ņ11├ūŻ¼īÆ6.30├ūŻ¼Ė▀7├ūĪŻ╣▓┐╠┤¾ąĪĘ²É400ėÓéĆ(g©©)ĪŻķ_(k©Īi)ĶÅ─Ļ┤·Å─▒▒╬║ų┴▒▒╦╬Ż¼ų„ę¬╩Ū▒▒╬║ų«ū„ĪŻ┐▀ā╚(n©©i)š²ųą┐╠ų„Ęā╔ūŻ¼ū¾Ę═©Ė▀5├ūŻ¼ėęĘÜłĖ▀3├ūŻ¼ā╔Ę▓ó┴ąĪŻ ─Ž▒┌╔Ž▓┐ėąę╗┤¾²ÉŻ¼Ė▀1.42├ūŻ¼īÆ0.95├ūŻ¼ā╚(n©©i)┐╠1Ę2Ųą╦_ĪŻų„ĘĮY(ji©”)§╩§├ū°Ė▀┼_(t©ói)╔ŽŻ¼ā╔Ųą╦_╩╠┴óū¾ėęŻ¼ā╔é╚(c©©)┐╠ūo(h©┤)Ę©ą█¬{1ī”(du©¼)ĪŻŲõū¾ėą1ąĪ²ÉŻ¼┐╠1Ę2Ųą╦_Ż¼Ęū∙ā╔é╚(c©©)ėą¬{2ūĪŻĘū∙š²ųąėą1┴”╩┐╩ų═ą▐╣?f©żn)tŻ¼ū¾ėę×ķ╣®B(y©Żng)╚╦ĪŻ┤╦²Éų«╔Žėą5éĆ(g©©)ąĪ²ÉŻ¼²Éā╚(n©©i)Ė„ėąĘ1ūŻ╗²ÉķT(m©”n)ā╔é╚(c©©)Ė„┐╠2éĆ(g©©)ąĪ²ÉŻ¼╔ŽąĪ²É×ķ2ūąĪū°ĘŻ¼Ž┬ąĪ²É×ķ2ūąĪ┴óĘĪŻ ─Ž▒┌Č■īėųąķgŻ¼ėą1Ę²ÉĖ▀1.94├ūŻ¼īÆ1.6├ūĪŻā╚(n©©i)┐╠ų„ĘŻ¼Ė▀1.ĪŁĪŁ[įö╝Ü(x©¼)]

42Īó²łķT(m©”n)╩»┐▀┘eĻ¢(y©óng)Č┤

ĪĪĪĪ┘eĻ¢(y©óng)Č┤į┌╬„╔Į╩»┐▀ā╚(n©©i)Ż¼╣▓ėą╚²éĆ(g©©)Ż¼Ęų×ķ┘eĻ¢(y©óng)─ŽČ┤Īó┘eĻ¢(y©óng)ųąČ┤Īó┘eĻ¢(y©óng)▒▒Č┤ĪŻĪ░┘eĻ¢(y©óng)Ī▒ęŌ×ķėŁĮė│÷╔·Ą─╠½Ļ¢(y©óng)Ż¼╩Ū▒▒╬║ą¹╬õĄ█×ķŲõĖĖ─Ėąó╬─Ą█║═╬─šč╗╩╠½║¾ū÷╣”Ą┬╦∙ĀI(y©¬ng)įņĄ─Č┤┐▀ų«ę╗ĪŻ┘eĻ¢(y©óng)ųąČ┤╩Ū▒▒╬║Ģr(sh©¬)Ų┌┤·▒ĒąįĄ─Č┤┐▀Ż¼ķ_(k©Īi)╣żė┌╣½į¬500─ĻŻ¼ÜvĢr(sh©¬)24─ĻĮ©│╔ĪŻ║¾ę“š■ūā║═ų„│ų╚╦äó“v▓Ī╣╩Ą╚įŁę“Ż¼ėŗ(j©¼)äØųąĄ─╚²╦∙Č┤┐▀āH═Ļ│╔┴╦ę╗╦∙╝┤┘eĻ¢(y©óng)ųąČ┤Ż¼─ŽČ┤║═▒▒Č┤Č╝╩ŪĄĮ│§╠Ų▓┼═Ļ│╔┴╦ų„ę¬įņŽ±ĪŻ┘eĻ¢(y©óng)ųąČ┤ā╚(n©©i)×ķ±R╠Ńą╬ŲĮ├µŻ¼±Ę┴■ĒöŻ¼ųąčļĄ±┐╠ųž░Ļ┤¾╔Å╗©śŗ(g©░u)│╔Ą─╔Å╗©īÜ╔wŻ¼╔Å╗©ų▄?ch©ź)·╩Ū░╦éĆ(g©©)╝┐śĘ(l©©)╠ņ║═ā╔éĆ(g©©)╣®B(y©Żng)╠ņ╚╦ĪŻČ┤ā╚(n©©i)×ķ╚²╩└ĘŅ}▓─Ż¼╝┤▀^(gu©░)╚źĪó¼F(xi©żn)į┌Īó╬┤üĒ(l©ói)╚²╩└ĘŻ¼ų„Ę×ķßīÕ╚─▓─ßĪŻė╔ė┌▒▒╬║Ģr(sh©¬)Ų┌│ń╔ąęį╩▌×ķ├└Ż¼╦∙ęįų„ĘßīÕ╚─▓─ß├µŅaŪÕ╩▌Ż¼▓▒Ņi╝Ü(x©¼)ķL(zh©Żng)Ż¼¾wæB(t©żi)ą▐ķL(zh©Żng)ĪŻ Č┤ųąŪ░▒┌─Ž▒▒ā╔é╚(c©©)Ż¼ūį╔ŽČ°Ž┬ėą╦─īėŠ½├└Ą─ĖĪĄ±ĪŻĄ┌ę╗īė╩ŪęįĪČŠS─”įæĮø(j©®ng)ĪĘ╣╩╩┬×ķŅ}▓─Ą─ĖĪĄ±Ż¼Įąū÷Ī░ŠS─”ūāĪ▒ĪŻĄ┌Č■īė╩Ūā╔ätĘ▒Š╔·╣╩╩┬ĪŻĄ┌╚²īė×ķų°├¹Ą─Ą█║¾ČYĘłDĪŻĄ┌╦─īė×ķĪ░╩«╔±═§Ī▒ĖĪĄ±Ž±ĪŻ┘eĻ¢(y©óng)─ŽČ┤ųąÄūūų„ꬥ─ĘŽ±Č╝╩Ūį┌│§╠Ų═Ļ│╔Ą─Ż¼Č┤ųąų„Ę×ķ░óÅøĪŁĪŁ[įö╝Ü(x©¼)]

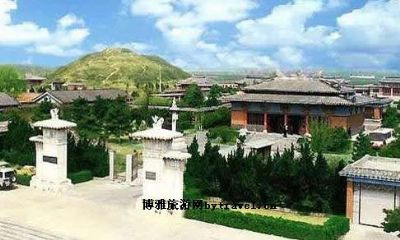

43Īó┌°╔Į┴Ļ─╣╚║

ĪĪĪĪĪ░▒▒┌°╔ĮŅ^╔┘ķe═┴Ż¼▒M╩Ū┬ÕĻ¢(y©óng)╚╦┼f─╣Ī▒ĪŻį┌├ŽĮ“Ą─▒▒┌°╔Į╔ŽŻ¼Üv│»Üv┤·Ą──╣č©▒╚▒╚Įį╩ŪŻ¼Š█╝»┴╦╚½ć°(gu©«)ūŅ┤¾Ą─╗╩╝ę┴Ļł@║═╣┼─╣įß╚║Ż¼╩Ū╩└Įń╔Ž┴Ļ─╣ūŅČÓĪóÜv╩ĘūŅėŲŠ├Īó┐ńČ╚Ģr(sh©¬)ķgūŅķL(zh©Żng)Īó╬─╬’ār(ji©ż)ųĄūŅ┤¾Ą─┴Ļ─╣ģ^(q©▒)ĪŻ┌°╔Į╔ŽŽ┬╣┼┌Ż└█└█Ż¼╬Ą×ķēčė^Ż¼Š█╝»┴╦▓╗═¼Ģr(sh©¬)┤·▓╗ėŗ(j©¼)ŲõöĄ(sh©┤)Ą─┴Ļ─╣Ż¼│╔×ķ╩└Įń╔ŽūŅ×ķ├▄╝»Ą─╣┼─╣įß╚║ĪŻ╚ńĮ±▒▒┌°╔Į╔ŽāH╗╩┴ĻŠ═Ęų×ķ¢|ų▄Īó¢|ØhĪó▒▒╬║║═║¾╠Ų╦─┤¾╗╩┴Ļģ^(q©▒)Ż¼═§╣½┤¾│╝Īó├¹╚╦č┼╩┐Ą──╣┌ŻĖ³╩Ū├Č▓╗ä┘┼eĪŻō■(j©┤)▓╗═Ļ╚½Įy(t©»ng)ėŗ(j©¼)Ż¼į┌├ŽĮ“┌°╔Į╔ŽĄ─╣┼─╣┌Żėą9000ČÓū∙Ż¼─╣ųŠöĄ(sh©┤)┴┐│¼▀^(gu©░)6000ĘĮŻ¼į┌╚½╩└Įń╩ūŪ³ę╗ųĖŻ¼┐╔ų^Ąž╔Ž╚f(w©żn)─╣Ųµė^Ī󥞎┬╚f(w©żn)īÜ╦C▌═Ż¼┐░ĘQ(ch©źng)╩└Įń╔ŽūŅ┤¾Ą─ĄžŽ┬▓®╬’^Ż¼▒╗ć°(gu©«)äš(w©┤)į║╣½▓╝×ķĄ┌╬Õ┼·ć°(gu©«)╝ę╝ē(j©¬)ųž³c(di©Żn)╬─╬’▒Żūo(h©┤)å╬╬╗ĪŻ┌°╔Į╣┼─╣╚║├µĘe²ŗ┤¾Ż¼║Ł╔w├ŽĮ“Īó┘╚ĤĄ╚20ČÓéĆ(g©©)Ól(xi©Īng)µé(zh©©n)ĪŻ╬„ų┴├ŽĮ“┐h│Ż┤³Ól(xi©Īng)ŠŲ┴„░╝┤ÕĪ¬Ī¬┬ÕĻ¢(y©óng)╩ąĮ╝╝t╔ĮÓl(xi©Īng)ŚŅ┌Ż┤Õę╗ŠĆŻ¼¢|ų┴┘╚Ĥ╔Į╗»Ól(xi©Īng)─Žė╬ĄŅ┤ÕĪ¬Ī¬╔Į╗»Ól(xi©Īng)ųę┴x┤Õę╗ŠĆŻ¼┤¾ų┬│╩¢|╬„Ž“ķL(zh©Żng)Ślą╬Ęų▓╝ĪŻ┌°╔Į┴Ļ─╣╚║╩Ū╩Ū╩└Įń╔Ž╣┼┤·┴Ļ─╣Ęų▓╝▌^×ķ╝»ųąĄ─Ąžģ^(q©▒)ų«ę╗Ż¼ėąĪ░¢|ĘĮĮūų╦■Ī▒ĪŁĪŁ[įö╝Ü(x©¼)]

44Īóą┬Ūf¤²ĖG▀zųĘ

ĪĪĪĪą┬Ūf¤²ĖG▀zųĘ╬╗ė┌║ė─Ž╩Ī┬ÕĻ¢(y©óng)╩ą├ŽĮ“┐hŲĮśĘ(l©©)µé(zh©©n)ą┬Ūf┤Õ¢|▒▒▓┐Ż¼¢|ŠÓ238╩ĪĄ└╝s1╣½└’ĪŻ2012─ĻŽ┬░ļ─ĻŻ¼┬ÕĻ¢(y©óng)╩ą╬─╬’┐╝╣┼蹊┐į║į┌ą┬Ūf┤Õ▒▒▀M(j©¼n)ąą┐╝╣┼š{(di©żo)▓ķ║═Ń@╠ĮĢr(sh©¬)░l(f©Ī)¼F(xi©żn)Ż¼Ń@╠Į├µĘe9.83╚f(w©żn)ŲĮĘĮ├ūŻ¼░l(f©Ī)¼F(xi©żn)¤²ĖG127ū∙ĪŻ▀zųĘų▄?ch©ź)·▒╗öÓč┬ŲŲē─┤∙▒MŻ¼āHį┌╬„─Ž▓┐┼c┤ÕŪfŽÓ▀BŻ¼ŽÓī”(du©¼)▒Ż┤µ═Ļ║├ĪŻę└ō■(j©┤)Ń@╠ĮĮY(ji©”)╣¹’@╩ŠŻ¼¤²ĖGĘų▓╝ģ^(q©▒)ė“┬į│╩ĘĮą╬Ż¼│²▀zųĘ¢|─ŽĮŪĘų▓╝┴╦┼┼┴ą▌^×ķš¹²RĄ─╚²┼┼¤²ĖG═ŌŻ¼▀zųĘŲõ╦³▓┐╬╗Ą─¤²ĖG▓óø](m©”i)ėą├„’@Ą─Ęų▓╝ęÄ(gu©®)┬╔ĪŻįō¤²ĖG▀zųĘĄ─┐╝╣┼░l(f©Ī)Š“╔Ļšł(q©½ng)Įø(j©®ng)ć°(gu©«)╝ę╬─╬’Šų┼·£╩(zh©│n)║¾Ż¼┬ÕĻ¢(y©óng)╩ą╬─╬’┐╝╣┼蹊┐į║ė┌2014─Ļ7į┬ķ_(k©Īi)╩╝į┌¤²ĖG▀zųĘķ_(k©Īi)š╣┐╝╣┼░l(f©Ī)Š“╣żū„Ż¼░l(f©Ī)Š“├µĘe600ŲĮĘĮ├ūĪŻĮø(j©®ng)┐╝╣┼░l(f©Ī)Š“Ą─├┐ū∙¤²ĖGŻ¼ŲõĮY(ji©”)śŗ(g©░u)╗∙▒ŠŽÓ═¼Ż¼┤¾ąĪ┬įėą▓ŅäeŻ¼Š∙×ķ¬Ü(d©▓)┴óĖG┐┌,ė╔═©Ą└Īó▓┘ū„┐ėĪóĖG╩ęĮM│╔ĪŻęįY4×ķ└²Ż¼ĖG╩ęŲĮ├µ│╩łAą╬Ż¼ų▒ÅĮ2.7├ūŻ¼×ķ┤u╚»ĖG╩ęŻ¼╣░ĒöĪŻĖG╩ę╬„▓┐×ķ▓┘ū„ķgŻ¼┬į│╩ĘĮą╬Ż¼ķL(zh©Żng)1.6ĪóīÆ0.8├ūĪŻ▓┘ū„ķg╬„▓┐×ķ═©Ą└Ż¼ą▒Ų┬╩ĮŻ¼Į³ĘĮą╬Ż¼ķL(zh©Żng)6.1ĪóīÆ0.9-1.6├ūĪŻ─┐Ū░Ż¼¤²ĖG▀z█E╔ą╬┤░l(f©Ī)ĪŁĪŁ[įö╝Ü(x©¼)]

45Īó²ł╚¬Č┤▀zųĘ

ĪĪĪĪ²ł╚¬Č┤▀zųĘ╬╗ė┌║ė─Ž╩Ī┬ÕĻ¢(y©óng)╩ąÖĶ┤©┐h│ŪĻP(gu©Īn)µé(zh©©n)┼d╚A┬Ę▒▒ÅRŲ┬─Ž┬╣Ų┬Ų┬Ž┬Ż¼¼F(xi©żn)²ł╚¬╔Į╣½ł@╬„┤¾ķT(m©”n)╬„▒▒╝s50├ū╠ÄĪŻĄž└Ēū°ś╦(bi©Īo)×ķ▒▒ŠĢŻ║33ĪŃ47Īõ24.0ĪÕ¢|Įø(j©®ng)Ż║111ĪŃ36Īõ28.0ĪÕĖ▀│╠750├ūĪŻ įōČ┤č©┐┌│╩ÖEłAą╬Ż¼─Ž▒▒īÆ3├ūŻ¼Ąūų┴ĒöĖ▀2├ūŻ¼┐┌ķ▄ęčė┌╔Ž╩└╝o(j©¼)Ų▀╩«─Ļ┤·▒╗╚Ī╩»š▀š©╦·Ż¼Č┤┐┌╝░Č┤ā╚(n©©i)░l(f©Ī)¼F(xi©żn)ėą┤¾┴┐Ą─äė(d©░ng)╬’╣Ū„└╗»╩»Ż¼ę▓ęč▒╗╚╦«ö(d©Īng)┐ų²ł╣Ū„└═┌Š“║ÕōīįŌĄĮŲŲē─Ż¼1978─Ļ▒╗ÖĶ┤©┐h╩ąš■╦∙Č©įōČ┤×ķ┐ų²ł▀zųĘŻ¼¼F(xi©żn)▒®┬ČĄ─Č┤╔Ņ2├ūŻ¼Č┤Ž“╬„é╚(c©©)╔ĮŲ┬ā╚(n©©i)čė╔ņŻ¼Č┤ā╚(n©©i)╚į▒╗ė┘═┴║═─Ó╩»┴„Č┌ĘeŻ¼═┴╔½³S║ųŻ¼═┴┘|(zh©¼)╦╔▄øŻ¼Ą┌╚²┤╬╚½ć°(gu©«)╬─╬’Ųš▓ķĢr(sh©¬)Ż¼ÖĶ┤©┐h╬─╬’╣▄└Ē╦∙╣żū„╚╦åTųžą┬ī”(du©¼)┤╦Č┤č©▀M(j©¼n)ąą┴╦š{(di©żo)▓ķŻ¼░l(f©Ī)¼F(xi©żn)╚įėąäė(d©░ng)╬’╣Ū„└╗»╩»┤µį┌Ż¼▓óį┌═┴īėā╚(n©©i)▓╔╝»ĄĮę╔╦Ų╣╬Ž„Ų„Īó╝ŌĀŅŲ„ĪóĄ±┐╠Ų„Īó╩»Ų¼Īó╩»Ž§Ą╚├}╩»ėó╩»ųŲŲĘĪŻ2011─Ļ2-4į┬Ę▌Ż¼ė╔▒▒Š®Ä¤ĘČ┤¾īW(xu©”)Īó┬ÕĻ¢(y©óng)╩ą╬─╬’╣żū„ĻĀ(du©¼)Īó(¼F(xi©żn)Ė³├¹×ķ┬ÕĻ¢(y©óng)╩ą╬─╬’┐╝╣┼蹊┐į║)║═ÖĶ┤©┐h╬─╬’╣▄└Ē╦∙╚²╝ę╣▓═¼ī”(du©¼)┤╦Č┤č©▀M(j©¼n)ąą┴╦░l(f©Ī)Š“ĪŻ│÷═┴╩»ųŲŲĘ512╝■Ż¼Ųõųą░³└©╩»║╦96║╦Īó╩»ĪŁĪŁ[įö╝Ü(x©¼)]

46Īóę╦Ļ¢(y©óng)ĒnČ╝╣╩│Ū

ĪĪĪĪĒnČ╝ę╦Ļ¢(y©óng)╣╩│Ū╩Ūæ(zh©żn)ć°(gu©«)Ų▀ą█ų«ę╗Ēnć°(gu©«)Ą─įńŲ┌Č╝│ŪŻ¼╬╗ė┌Į±ę╦Ļ¢(y©óng)┐h│Ū╬„25╣½└’Ą─Ēn│Ūµé(zh©©n)¢|é╚(c©©)Ż¼╩Ū«ö(d©Īng)Ģr(sh©¬)Ēnć°(gu©«)Ą─š■ų╬ĪóĮø(j©®ng)Ø·(j©¼)Īó▄Ŗ╩┬Īó╬─╗»ĪóĮ╗═©ųąą─ĪŻįō▀zųĘęÄ(gu©®)─ŻŠ▐┤¾Ż¼▓╝Šų═Ļš¹Ż¼ĮY(ji©”)śŗ(g©░u)ć└(y©ón)ųö(j©½n)Ż¼▒Ż┤µ═Ļ║├Ż¼│÷═┴╬─╬’žSĖ╗Ż¼╩Ū¢|ų▄Ģr(sh©¬)Ų┌Ēnć°(gu©«)Üv╩ĘčžĖ’Ą─┐═ė^ęŖ(ji©żn)ūCŻ¼ī”(du©¼)ė┌蹊┐«ö(d©Īng)Ģr(sh©¬)Ą─š■ų╬ųŲČ╚ĪóĮø(j©®ng)Ø·(j©¼)╦«ŲĮĪóĮ©ų■╦ćąg(sh©┤)Īóå╩įß┴Ģ(x©¬)╦ūĪó╔ńĢ■(hu©¼)’L(f©źng)╦ūęį╝░╣┼┤·Č╝│Ū░l(f©Ī)š╣╩ĘČ╝Š▀ėąųžę¬ār(ji©ż)ųĄĪŻę╦Ļ¢(y©óng)Ēn│ŪŻ¼ėąę╗ū∙æ(zh©żn)ć°(gu©«)Č╝│Ū▀zųĘčžų°ę╦Ļ¢(y©óng)┐hĒn│Ūµé(zh©©n)│ŪĮŪ┤Õ┤ÕĄ└Ž“¢|ū▀Ż¼┐╔ęį┐┤ęŖ(ji©żn)ę╗Śl─Ž▒▒ū▀Ž“Īó3├ūČÓĖ▀Ą─│Ūį½▀z█EĪŻō■(j©┤)ę╦Ļ¢(y©óng)┐h╬─╬’╣▄└Ē╦∙╣żū„╚╦åTĮķĮBŻ¼▀@ę╗Č╬│Ūē”▒Ń╩ŪĒnČ╝ę╦Ļ¢(y©óng)╣╩│ŪĄ─¢|│Ūē”▒▒Č╬ĪŻ20╩└╝o(j©¼)80─Ļ┤·─®90─Ļ┤·│§Ż¼╩ąĄ┌Č■╬─╬’╣żū„ĻĀ(du©¼)ī”(du©¼)ĒnČ╝ę╦Ļ¢(y©óng)╣╩│Ū▀M(j©¼n)ąą┴╦│§▓ĮĄ─š{(di©żo)▓ķĪó┐▒╠Į║═į抓ĪŻĮY(ji©”)╣¹’@╩ŠŻ¼ĒnČ╝ę╦Ļ¢(y©óng)╣╩│ŪŲĮ├µ┬į│╩ķL(zh©Żng)ĘĮą╬Ż¼─Ž▒▒ķL(zh©Żng)1510├ūų┴2150├ūŻ¼¢|╬„īÆ1630├ūų┴1843├ūŻ¼Ęųīm│Ū║═╣∙│Ūā╔▓┐ĘųŻ¼┐é├µĘe310╚f(w©żn)ŲĮĘĮ├ūĪŻŲõųąīm│Ū╬╗ė┌╣╩│ŪĄ─╬„▒▒ĮŪŻ¼▒▒▓┐Ž“═Ō═╗│÷Ż¼ū°┬õį┌╔ĮŲ┬╔ŽŻ¼─Ž▓┐┼c╣∙│ŪŽÓ▀BŻ╗┐╝╣┼╚╦åTĪŁĪŁ[įö╝Ü(x©¼)]

47Īó┘╚ĤŠ┼²łÅR

ĪĪĪĪŠ┼²łÅR╬╗ė┌┐h│Ū¢|╔Į╗»Ól(xi©Īng)╩»╝ęŪf┤Õ─Ž╝s500├ū╠ÄŻ¼äō(chu©żng)Į©ė┌ŪÕ┤·╝╬æc─ĻķgŻ¼╩Ū└Ž░┘ąš×ķ╝o(j©¼)─Ņų╬╦«─▄╩ų³S╩ž▓─Č°ą▐Į©Ą─ĪŻŠ┼²łÅRū°▒▒Ž“─ŽŻ¼š╝Ąž3400ŲĮĘĮ├ūĪŻ¼F(xi©żn)▒Ż┤µŽ┬üĒ(l©ói)Ą─Į©ų■Ż¼Å──ŽČ°▒▒ėąńŖ╣─śŪĪóŲ½ĄŅĪóš²ĄŅĪó║¾ĄŅ║═Č·Ę┐ĪŻō■(j©┤)«ö(d©Īng)?sh©┤)ž╚║▒Ŗ╗žæøŻ¼įŁŠ┼²łÅR▀Ćėą╔ĮķT(m©”n)║═æ“śŪŻ¼ÅRā╚(n©©i)š²ĄŅŪ░ėąŲņŚUĖ▀┬¢Ż¼ĄŅā╚(n©©i)ėą²S╠├Īó┐═╠├║═īŗ╠├Ą╚ļsäš(w©┤)Ę┐Ż¼Ž¦Š∙▓╗┤µĪŻńŖśŪĪó╣─śŪĘųäe┤Ż┴óė┌ÅRėŅĄ─¢|─ŽĮŪ║═╬„─ŽĮŪŻ¼│╩╦─ĮŪą╬ĪóļpīėŻ¼┤u─ŠĮY(ji©”)śŗ(g©░u)Ż¼ą¬╔Į’wķ▄Ż¼ŪÓ═▀Ė▓╔wŻ¼┴∙╝╣┴∙╬Ū½FŻ¼ā╚(n©©i)▓┐╦─┴║╚²Ö_ĪŻńŖśŪŽ┬īėķT(m©”n)ķ╣Ņ}ėąĪ░ńŖśŪ║ķ┬ĢĪ▒╦─ūųŻ¼╣─śŪėąŅ~Ņ}Ī░╣─śŪę╣°QĪ▒╦─ūųĪŻńŖśŪäō(chu©żng)ą▐ė┌╣ŌŠw╩«░╦─ĻŻ©1892─ĻŻ®╬Õį┬ĪŻ▀^(gu©░)┴╦ńŖ╣─śŪŻ¼▒Ń╩Ū¢|╬„ī”(du©¼)ĘQ(ch©źng)Ą─Ų½ĄŅŻ¼ė▓╔Į»BØŁŻ¼╬Õ╝╣┴∙╬Ū½FŻ¼ŪÓ═▀Ė▓╔wĪŻĄŅŪ░▓┐Š∙×ķ4Ė∙ĘĮą╬╩»ų∙Ż¼╩»ų∙╔ŽĮįńØī”(du©¼)┬ō(li©ón)ĪŻŲ½ĄŅā╚(n©©i)▓┐Ė„ėą─Šų∙4Ė∙Ż¼┤¾┴║ĪóČ■┴║ĪóąĪÖM┴║Ė„4Ė∙Ż¼Ö_Śl24Ė∙ĪŻ┴║Ö_Š∙ėą▓╩└LĪŻ¢|Ų½ĄŅ×ķ═¼ų╬╩«ę╗─ĻŻ©1872─ĻŻ®Š┼į┬äō(chu©żng)Į©Ż╗╬„Ų½ĄŅ×ķ═¼ų╬╩«Č■─Ļ╚²į┬äō(chu©żng)Į©ĪŻš²ĄŅäō(chu©żng)ė┌╝╬æc╩«┴∙─ĻŻ©1811─ĻŻ®ĪŁĪŁ[įö╝Ü(x©¼)]

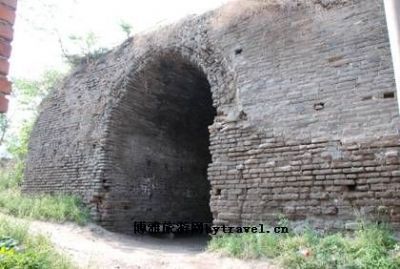

48Īó░Ó£Ž▀zųĘ

ĪĪĪĪ░Ó£Ž▀zųĘ╬╗ė┌┬ÕĻ¢(y©óng)╩ą├ŽĮ“┐hąĪ└╦Ąūµé(zh©©n)░Ó£Ž┤Õ¢|─ŽŻ¼įō▀zųĘ╩Ūę┴┬ÕĄžģ^(q©▒)┌°╔ĮŪ┴ĻĄžÄ¦╔┘ėąĄ─ę╗╠ÄÅ─ą┬╩»Ų„Ģr(sh©¬)┤·┼ß└ŅŹÅ╬─╗»čė└m(x©┤)ĄĮ╔╠ų▄Ģr(sh©¬)Ų┌Ą─╣┼╬─╗»▀zųĘĪŻįńį┌ą┬╩»Ų„Ģr(sh©¬)┤·Ū░Ų┌Ż¼├ŽĮ“³S║ė┴„ė“┌°╔ĮŪ┴ĻĄžÄ¦Š═ėą┼ß└ŅŹÅ╬─╗»Ęų▓╝Ż¼ų┴ą┬╩»Ų„Ģr(sh©¬)┤·č÷╔ž╬─╗»Ģr(sh©¬)Ų┌Ż¼³S║ė┴„ė“łD║ėĪó×e║ėĪóĮ╦«║ėĄ╚ų¦┴„╠Ä╣┼╬─╗»▀zųĘĘų▓╝▒ŖČÓĪŻį┌░Ó£Ž▀zųĘ╬„▒▒╝s1.5╣½└’║═2╣½└’╠Ä×e║ėčž░Č┼_(t©ói)Ąž╔ŽėąŽÓ┴¶▀zųĘ║═╔Ž┤Õ▀zųĘĘų▓╝Ż¼į┌░Ó£Ž▀zųĘ¢|─Ž╝s2╣½└’╠ÄŻ¼ėą└ŅĖG▀zųĘĘų▓╝Ż¼▀@└’×e║ėā╔░Č┼_(t©ói)ĄžŻ¼╣┼╬─╗»▀zųĘ│╩ĦĀŅĘų▓╝Ż¼╩ŪįńŲ┌╚╦ŅÉ(l©©i)╗Ņäė(d©░ng)▒╚▌^ŅlĘ▒Ą─Ąžģ^(q©▒)ų«ę╗ĪŻ ░Ó£Ž▀zųĘ╬„├µ┼R£ŽŻ¼▒▒ÓÅ×e║ėŻ¼¢|╬„ķL(zh©Żng)188├ūŻ¼─Ž▒▒īÆ159├ūŻ¼┐é├µĘe╝s23941ŲĮĘĮ├ūŻ¼╬─╗»īė║±1Ī¬3├ūŻ¼į┌įō▀zųĘĄ─Ąž▒Ē║═öÓč┬╔Ž▓╔╝»ĄĮ▌^žSĖ╗Ą─ą┬╩»Ų„Ģr(sh©¬)┤·║═╔╠ų▄Ģr(sh©¬)Ų┌Ą─▀z╬’ĪŻŲõųą▓╔╝»ĄĮ┼ß└ŅŹÅ╬─╗»Ą─║ų╔½╔░Är╩»─ź▒P(p©ón)1╝■Ż¼ą╬¾w║±ųžŻ¼ėąķL(zh©Żng)Š├╩╣ė├║██EŻ╗č÷╔ž╬─╗»Ą─▀z╬’ėą╩»Ė½Īó╝t╠š└ÅĪóŖA╔░╣▐Ą╚Ż╗²ł╔Į╬─╗»Ą─▀z╬’ėą╩»Ė½ĪóĘĮĖ±╝y┤¾┐┌š█čž╣▐Īó╗@╝y╔ŅĖ╣╣▐Īó╔ÓĪŁĪŁ[įö╝Ü(x©¼)]

49ĪóąĪ┼╦£Ž▀zųĘ

ĪĪĪĪąĪ┼╦£Ž▀zųĘ╬╗ė┌├ŽĮ“┐hĢ■(hu©¼)├╦µé(zh©©n)ąĪ┼╦£Žūį╚╗┤Õ╬„─ŽŻ¼³S║ė─Ž░ČŪ┴Ļ┼_(t©ói)Ąž╔ŽĪŻ▀zųĘ─Ž├µ┼R£ŽŻ¼▒▒┼R³S║ė╣╩Ą└Ż¼╬„▓┐ŠoÓÅØ·(j©¼)┬ÕĖ▀╦┘╣½┬ĘŻ¼═┴┘|(zh©¼)╩Ķ╦╔Ż¼═┴╔½║ų³SĪŻ1983─Ļ10į┬16╚šŻ¼├ŽĮ“┐h╚╦├±š■Ė«╣½▓╝×ķĄ┌ę╗┼·╬─╬’▒Żūo(h©┤)å╬╬╗ĪŻ ąĪ┼╦£Ž▀zųĘ─Ž▒▒īÆ270├ūŻ¼¢|╬„ķL(zh©Żng)200├ūŻ¼├µĘe42307ŲĮĘĮ├ūŻ¼╬─╗»īė║±1Ī¬3├ūĪŻį┌▀zųĘĄ─Ąž▒Ē║═öÓč┬╔Ž┐╔▓╔╝»ĄĮžSĖ╗Ą─²ł╔Į╬─╗»▀z╬’ĪŻ▀zųĘā╚(n©©i)░l(f©Ī)¼F(xi©żn)Ą─▀z█Eų„ę¬╩Ū²ł╔Į═ĒŲ┌Ę┐╗∙Īó╗ę┐ė║═─╣įßęį╝░▓╗╔┘░ļĄžč©╩ĮĮ©ų■▀z┤µĪŻĘ┐╗∙ėąķL(zh©Żng)ĘĮą╬║═łAą╬ā╔ĘNŻ¼Š∙×ķ░ļĄžč©╩ĮĮ©ų■Ż╗╗ę┐ėėą▓╗ęÄ(gu©®)ätą╬║═┤³ą╬ā╔ĘNŻ╗─╣įßČ╝ėą▓╗ęÄ(gu©®)ät─╣┐ėŻ¼Ą½¤o(w©▓)ļSįßŲĘĪŻ▀zųĘā╚(n©©i)░l(f©Ī)¼F(xi©żn)Ą─▀z╬’ų„ę¬×ķ╠šŲ„Īó╩»Ų„Īó╣ŪŲ„ęį╝░╔┘┴┐Ą─ė±Ų„Īó░÷Ų„║═▓Ę╣ŪĪŻ╠šŲ„ęį▌åųŲ×ķų„Ż¼ų„ę¬×ķ─Ó┘|(zh©¼)╗ę╠š║═ŖA╔░╗ę╠šŻ¼▓óėą╔┘┴┐Ą──ź╣Ō╗ę╠š║═║┌╠šŻ¼╝y’Ś│²╦ž├µ═ŌŻ¼ČÓ×ķ╗@╝yĪóą▒ĘĮĖ±╝yŻ¼┴ĒėąŽę╝yĪó└K╝yĪóĖĮ╝ėČč╝yĄ╚Ż╗╠šŲ„╗║“▌^Ė▀Ż¼ųŲū„Š½├└Ż¼╚½×ķąĪŲĮĄū║═ČÓĦ▒·Ų„╬’ĪŻŲ„ą╬ų„ę¬ėąČ”Ż¼ž¬Īó╣▐Īó▒ŁĪó▒P(p©ón)Īó│╬×VŲ„Īó╝Å▌åĄ╚ĪŻ╩»Ų„ų„ę¬ĪŁĪŁ[įö╝Ü(x©¼)]

50Īóžō(f©┤)łD╦┬┤¾ĄŅ

ĪĪĪĪžō(f©┤)łD╦┬┤¾ĄŅ╩╝Į©ė┌¢|Ģx─┬Ą█ė└║═╦──ĻŻ©348─ĻŻ®Ż¼ŠÓĮ±ęčėą1600ČÓ─ĻĪŻĪČĢ°(sh©▒)ą“ĪĘųąšf(shu©Ł)Ż║Ī░╣┼š▀Ę³¶╦╩Žų«═§╠ņŽ┬ę▓Ż¼╩╝ū„░╦žįŻ¼įņĢ°(sh©▒)Ų§ęį┤·ĮY(ji©”)└Kų«ų╬Ż¼ė╔╩Ū╬─╝«╔·č╔ĪŻĪ▒Ę³¶╦╩Žę└ō■(j©┤)²ł±Ržō(f©┤)│÷Ą─║ėłDŻ¼«ŗ(hu©ż)│╔┴╦Ž╚╠ņ░╦žįĪŻĪ░Ę³¶╦╩Žėą╠ņŽ┬Ż¼²ł±Ržō(f©┤)łD│÷ė┌║ėĪ▒Ż©┐ūĘf▀_(d©ó)ĪČ╩«╚²Įø(j©®ng)ūó╩ĶĪĘŻ®ĪŻŽÓé„Ī░║ėłDĪ▒ė╔30éĆ(g©©)║┌łA╚”║═25éĆ(g©©)░ūłA╚”╣▓55éĆ(g©©)łA╚”ĮM│╔ĪŻŲõųą║┌š▀×ķĻÄŻ¼░ūš▀×ķĻ¢(y©óng)ĪŻŲµöĄ(sh©┤)×ķ╠ņöĄ(sh©┤)Ż¼┼╝öĄ(sh©┤)×ķĄž?c©ói)?sh©┤)Ż¼Ī░┤╦╦∙ęį│╔ūā╗»Č°ąą╣Ē╔±ę▓Ī▒ĪŻĪ░║ėłDĪ▒ųąĄ─▀@ą®öĄ(sh©┤)ūųüĒ(l©ói)į┤Ż¼īW(xu©”)š▀šJ(r©©n)×ķ╩ŪŽ╚├±į┌├■╦„╦─Ģr(sh©¬)┴„▐D(zhu©Żn)ęÄ(gu©®)┬╔▓óųŲČ©│§▓ĮÜvĘ©▀^(gu©░)│╠ųą«a(ch©Żn)╔·Ą─ĪŻ├ŽĮ“žō(f©┤)łD╦┬ųą╣┼┤·▒«Ē┘Ī░Ę³¶╦╩źŽ±Ī▒Ž┬ńØ┐╠ėą²ł±Ržō(f©┤)łDŽ¾Ż¼┼įėą╩├¹┐ū░▓ć°(gu©«)Ą─Ņ}ėøĪČ²ł±RėøĪĘŻ¼Ųõ─®Šõ×ķŻ║Ī░╩ź╚╦į┌╬╗Ż¼žō(f©┤)łD│÷ė┌├Ž║ėų«ųąč╔ĪŻĪ▒├Ž║ėŽĄūį├ŽĮ“┐h│»Ļ¢(y©óng)Ól(xi©Īng)žį£Ž┤Õ¢|▒▒Ż¼Įø(j©®ng)╦═Ūfžō(f©┤)łD┤ÕŻ¼░ū·QÓl(xi©Īng)╔Ž║ėłDĪóŽ┬║ėłD┤ÕŻ¼ų┴└Ž│ŪÓl(xi©Īng)└ū║ėģR╚ļ³S║ėĄ─ę╗Śl╣┼║ė┴„Ż¼├¹Ī░łD║ė╣╩Ą└Ī▒ĪŻ¢|Ģx─┬Ą█ė└║═╦──ĻŻ©348─ĻŻ®Ż¼╬„ė“üĒ(l©ói)Ą─é„Į╠╩┐ĖĪłD│╬Ż¼į┌ŽÓé„×ķĘ³¶╦Ģr(sh©¬)²ł±Ržō(f©┤)łDų«╠ÄĮ©ĪŁĪŁ[įö╝Ü(x©¼)]

51Īó╗óŅ^╦┬╩»┐▀

ĪĪĪĪ╬╗ė┌ę╦Ļ¢(y©óng)┐h│Ū¢|12.5╣½└’├ń┤Õ─Ž╗óŅ^╔Į─_Ž┬Ż¼ę“╔Įč┬ą╬ĀŅ╦Ų╗óŅ^Č°Ą├├¹Ż¼╦┬ę▓ļS╔Į├¹Č°ĘQ(ch©źng)╗óŅ^╦┬Ż¼╩»┐▀ę“╦┬Č°Ą├├¹╗óŅ^╦┬╩»┐▀ĪŻ╩»┐▀ā╚(n©©i)ėąĮ³Ū¦ūĘŽ±Ż¼╣╩ėų├¹Ū¦Ę╦┬ĪŻ▀@ę╗╩»┐▀įņŽ±Ą─ūŅįńķ_(k©Īi)ĶÅ─Ļ┤·╩Ūį┌─Ž▒▒│»Ģr(sh©¬)Ų┌▒▒╬║ąó├„Ą█š²╣Ōį¬─ĻŻ©╣½į¬520─ĻŻ®ĪŻ¼F(xi©żn)×ķ║ė─Ž╩Īųž³c(di©Żn)╬─╬’▒Żūo(h©┤)å╬╬╗ĪŻ▒▒╬║Į©Č╝┬ÕĻ¢(y©óng)║¾Ż¼┤¾┼dĘĮ╠Ż¼«ö(d©Īng)Ģr(sh©¬)╚╦éāŠ═į┌▀@└’ę“ä▌(sh©¼)Š═ą╬Ż¼ķ_(k©Īi)ĶÅ╩»┐▀Ż¼Į©įņĘŽ±ĪŻ╩»┐▀ė╔¢|▒▒Č°╬„─ŽŻ¼╔Įč┬Łh(hu©ón)╣░Ż¼│╩ę╗╗Īą╬Ż¼├µĘe300ČÓŲĮĘĮ├ūĪŻ╩»┐▀▒▒├µėąę╗╩»▒┌Ż¼╔Ž├µėąńØ┐╠Ą─▒«Ē┘ā╔ĘĮŻ¼Ė▀2.1├ūŻ¼īÆ1├ūĪŻ┐╔Ž¦ę“─Ļ┤·Š├▀h(yu©Żn)Ż¼’L(f©źng)ėĻäā╬gŻ¼ūų█Eęč─Ż║²Ą├¤o(w©▓)Ę©▒µšJ(r©©n)ĪŻį┌▒«Ē┘Ą─╬„─ŽŻ¼├µŽ“╬„▒▒ķ_(k©Īi)ĶÅ╩»┐▀ę╗č©Ż¼╔Ņ6.2├ūŻ¼Ė▀2.7├ūŻ¼īÆ2.25├ūĪŻ╩»┐▀ā╚(n©©i)┐╠įņĘŽ±7ūŻ¼š²ųą╣®ĘŅ×ķßīÕ╚─▓─ßĘŻ¼Ė▀1.8├ūŻ¼╝ńīÆ70└Õ├ūŻ¼╩»ū∙īÆ1.2├ūŻ¼ā╔é╚(c©©)ĘųäežQ┴óų°░óļy║═Õ╚╚~ā╔ūĘŽ±Ż¼Ė„Ė▀1.3├ūŻ¼╝ńīÆ35└Õ├ūĪŻėęé╚(c©©)╩»▒┌╔Ž┴óų°Ųą╦_7ūŻ¼Ė▀1.23├ūŻ¼╝ńīÆ29└Õ├ūĪŻ╬õ╩┐ū¾é╚(c©©)ėų┐╠įņąĪŲą╦_2ūŻ¼āHĖ▀35└ÕĪŁĪŁ[įö╝Ü(x©¼)]

52Īó┬ÕĻ¢(y©óng)ų▄╣½ÅR

ĪĪĪĪ┬ÕĻ¢(y©óng)ų▄╣½ÅR╬╗ė┌║ė─Ž╩Ī┬ÕĻ¢(y©óng)╩ą╬„╣żģ^(q©▒)Č©Č”─Ž┬Ę¢|é╚(c©©)Ż¼│§Į©ė┌╦Õ─®Ż¼╩Ū×ķ┴╦╝o(j©¼)─Ņ╬ęć°(gu©«)éź┤¾Ą─╦╝Žļ╝ęĪóš■ų╬╝ę║═▄Ŗ╩┬╝ęųąų▄╣½Č°Į©Ą─Ż¼├„ĪóŪÕĪó├±ć°(gu©«)│§Š∙į°ųžą▐ĪŻų▄╣½,ąš╝¦├¹Ą®,ų▄╬─═§ų«ūėŻ¼╬õ═§ų«Ą▄Ż¼│╔═§ų«╩ÕĪŻ╦¹▌oū¶╬õ═§£ńę¾╔╠Ż¼Į©┴óų▄│»Ż¼¢|š„ŲĮČ©Ī░╚²▒O(ji©Īn)Ī▒║═╔╠╝q═§ų«ūė╬õĖ²Ą─┬ō(li©ón)║Ž┼čüyŻ¼ĀI(y©¬ng)Į©┬Õꞯ¼ųŲėåČYśĘ(l©©)Ż¼╦¹Ą─╦╝Žļ╩Ūųąć°(gu©«)╚Õ╝ęīW(xu©”)šf(shu©Ł)Ą─╗∙╩»ĪŻų▄╣½ÅRĮ±┤µĄ─Į©ų■ėą─Ž▒▒ųą▌SŠĆ╔ŽĄ─į¬╩źĄŅ▀zųĘĪóČ©Č”╠├ĪóČYśĘ(l©©)╠├Īó║¾ĄŅ╝░¢|╬„ā╔ÅTĪó¢|╬„ĹĘ┐Ą╚ĪŻį¬╩źĄŅ╗∙ųĘ╬╗ė┌Č©Č”╠├Ū░Ż¼ō■(j©┤)╩Ę┴Žėø▌dŻ¼Ųõ×ķųžķ▄╚²ķ_(k©Īi)ķgĮ©ų■Ż¼ĄŅā╚(n©©i)╣®ĘŅĪ░į¬╩źĪ▒ų▄╣½Ž±ĪŻČ©Č”╠├Ż¼├µķ¤╬ÕķgŻ¼▀M(j©¼n)╔Ņ╚²ķgŻ¼Ņ~Ņ}Ī░Č©Č”╠├Ī▒╚²ūųŻ¼╚Īų▄╣½Č©Č”┬Õęžų«ęŌĪŻŠ┼╝╣ą¬╔ĮĒöŻ¼╔ŽĖ▓┴┴¦═▀Ż¼▒Ż┤µ├„┤·Į©ų■’L(f©źng)Ė±ĪŻĄŅā╚(n©©i)╣®ĘŅėąų▄╣½╝░ŲõĄ▄š┘╣½Īó«ģ╣½Ż¼Ųõūė▓«Ū▌ĪóŠ²ĻÉŽ±Ż¼Č©Č”╠├žę×ķ-į¬└ŽĪó-į║ķL(zh©Żng)┤„é„┘t╦∙Ņ}ĪŻ1991─ĻŻ¼į┌ą▐š¹Č©Č”╠├Ģr(sh©¬)Ż¼ė┌¢|ē”▒┌²Éā╚(n©©i)░l(f©Ī)¼F(xi©żn)ų▄╣½ķL(zh©Żng)ūėĪóĄ┌ę╗┤·¶öć°(gu©«)ć°(gu©«)Š²▓«Ū▌Ą─▓╩╦▄┴󎱯¼▀@╩ŪŲ∙Į±║ė─Ž░l(f©Ī)¼F(xi©żn)Ą─ūŅ┤¾Ą─├„┤·▓╩╦▄Ž±ĪŻČYśĘ(l©©)╠├Ż¼ĪŁĪŁ[įö╝Ü(x©¼)]

53Īóš»×│▀zųĘ

ĪĪĪĪš»×│▀zųĘ╬╗ė┌║ė─Ž╩Ī┬ÕĻ¢(y©óng)╩ą┘╚Ĥ╩ą┤¾┐┌Ól(xi©Īng)▓▄š»┤Õš»×│┤Õ(ūį╚╗┤Õ)Ż¼Ęų▓╝ė┌įō┤Õ¢|▒▒║═¢|─Žā╔Ų¼Ż¼┐é├µĘe╝s12.8╚f(w©żn)ŲĮĘĮ├ūĪŻ ▀zųĘ▒▒Č╬¢|┼R╔│£Ž║ė(¼F(xi©żn)×ķ╔│£Ž)Ż¼─Ž┼RĶF┤Õ▐r(n©«ng)╠’Ż¼╬„┼R┤Õ╝ē(j©¬)╣½┬ĘŻ¼▀zųĘā╚(n©©i)╗∙▒Š×ķ▐r(n©«ng)╠’Ż¼Ąžä▌(sh©¼)ŲĮŠÅŻ¼▀zųĘŲĮ├µ┬į│╩ķL(zh©Żng)Ślą═Ż¼¢|▒▒╬„─ŽķL(zh©Żng)╝s500├ūŻ¼┐é├µĘe╝s5.3╚f(w©żn)ŲĮĘĮ├ūŻ¼Ąž├µ╔ó┬õ┤¾┴┐Ą─╠šŲ¼ėą─Ó┘|(zh©¼)╝t╠šĪó─Ó┘|(zh©¼)╗ę╠šĪóŖA╔░╗ę╠šĪóŖA╔░║ų╠šŻ¼╝y’Śėą└K╝yĪó╦{(l©ón)╝yĪóĘĮĖ±╝yĪóŠĆ╝yŻ¼Ų„ą╬ėą╣▐Īó┼ĶĪ󞬥╚ĪŻ ▀zųĘ─ŽČ╬╬„é╚(c©©)×ķę╗ą╣║ķ£ŽŻ¼┐é├µĘe╝s7.5╚f(w©żn)ŲĮĘĮ├ūŻ¼Ąžä▌(sh©¼)▌^×ķŲĮŠÅĪŻį┌öÓč┬╔Ž░l(f©Ī)¼F(xi©żn)ėąČÓ│÷╗ę┐ėŻ¼ą╬ĀŅ▓╗ę╗Ż¼ėą┤³ĀŅĪóķL(zh©Żng)ĘĮą╬Ą╚ĪŻ╗ę┐ėā╚(n©©i)░³║¼╬’žSĖ╗Ż¼ėą╠šŲ¼║═╔┘┴┐Ą─¤²═┴Ņw┴ŻĪŻį┌Ąž▒Ē╔ó┬õ┤¾┴┐╠šŲ¼Ż¼ėą─Ó┘|(zh©¼)╝t╠šĪó─Ó┘|(zh©¼)╗ę╠šĪó─Ó┘|(zh©¼)║┌╠š╝░ŖA╔░╗ę╠šĄ╚Ż¼╝y’ŚČÓśėŻ¼ėą┤ųĪó╝Ü(x©¼)└K╝yĪó╦{(l©ón)╝yĪóĘĮĖ±╝yĪóĖĮ╝ėČč╝yĪóŠĆ╝yĄ╚ĪŻ┐╔▒µĄ─Ų„ą╬ėą┐╠▓█┼ĶĪó╣▐ĪóČ╣Ą╚Ż¼┴Ē▓╔╝»ėąÜł╩»ńĀę╗╝■ĪŻ Å─▓╔╝»Ą─╠šŲ¼┐╔ęį┐┤│÷Ż¼įō▀zųĘ▒Ż┤µ═Ļš¹Ż¼čė└m(x©┤)Ģr(sh©¬)ķg▌^ķL(zh©Żng)Ż¼╬─╗»ā╚(n©©i)║ŁžSĖ╗Ż¼║Ł╔w┴╦č÷╔žĪó²ł╔ĮĪóČ■└’Ņ^ĪŁĪŁ[įö╝Ü(x©¼)]

54Īó²łķT(m©”n)╩»┐▀╔Å╗©Č┤

ĪĪĪĪ╔Å╗©Č┤╬╗ė┌²łķT(m©”n)╩»┐▀Š░ģ^(q©▒)ā╚(n©©i)Ą─╬„╔Į╩»┐▀Ż¼ę“┐▀Ēö?sh©┤)±ėąę╗ČõĖ▀ĖĪĄ±Ą─┤¾╔Å╗©Č°Ą├├¹ĪŻ╔Å╗©Č┤┤¾╝sķ_(k©Īi)ĶÅė┌▒▒╬║─ĻķgĪŻ╔Å╗©ū„×ķĘĮ╠Ž¾š„Ą─├¹╬’Ż¼ļmį┌╩»┐▀┐▀Ēöčb’Śųąė├Ą├▌^ČÓŻ¼Ą½╩ŪŽ±╔Å╗©Č┤┐▀Ēö▀@śė┤T┤¾Š½├└Ą─Ė▀ĖĪĄ±┤¾╔Å╗©Ż¼į┌²łķT(m©”n)╩»┐▀ę▓▓╗ČÓęŖ(ji©żn)ĪŻ╔Å╗©ų▄?ch©ź)·Ą─’w╠ņ¾wæB(t©żi)▌pė»Ż¼╝Ü(x©¼)č³ķL(zh©Żng)╚╣Ż¼ū╦æB(t©żi)ūį╚ńĪŻČ┤ā╚(n©©i)š²▒┌įņę╗ĘČ■Ą▄ūėČ■Ųą╦_Ż¼ų„Ž±×ķßīÕ╚─▓─ß┴óŽ±ĪŻę╗ĘČ■Ą▄ūėŠ∙│╩┴óū╦Ż¼×ķßīÕ╚─▓─ß┬╩Č■Ą▄ūėė╬šf(shu©Ł)ųvĮø(j©®ng)ų«Ž±Ż¼┤¾Ą▄ūėÕ╚╚~╩ų╬šÕaš╚Ż¼╔Ēų°║±ųžīÆ┤¾Ą─¶┬¶─Ż¼╦ŲĮø(j©®ng)▀^(gu©░)ŲDą┴Üqį┬Ą─ķL(zh©Żng)═Š░Ž╔µĪŻ┐╔Ž¦ŲõŅ^▓┐įń─Ļ▒╗▒IŻ¼¼F(xi©żn)┤µĘ©ć°(gu©«)╝¬├└▓®╬’^ĪŻū¾ėęŲą╦_Ņ^┤„╔Å╗©īÜ╣┌Ż¼ū╦æB(t©żi)ā×(y©Łu)├└ĪŻ─Ž▒┌╔ŽĘĮėąĖ▀āH2└Õ├ūĄ─ąĪŪ¦ĘŻ¼┐╠╣żŠ½╝Ü(x©¼)Ż¼įņą═╔·äė(d©░ng)ĪŻŽ┬īėĄ┌Č■²Éā╚(n©©i)ėąā╔Ę∙Š½├└Ą─Ęé„╣╩╩┬Ż¼╔Žėą’w╠ņŲ╬ĶĪŻ┐▀═ŌķT(m©”n)ķ╣╠Ä┐╠ėą╗čµ╝yŻ¼ųą┐╠ę╗½Fą╬õü╩ūŻ¼Ą±╣żŠ½š┐ĪŻū¾╔ŽĘĮėą├„┤·č▓░┤║ė─ŽĄ╚╠Ä▒O(ji©Īn)▓ņė∙╩Ę-Ņ}Ī░ę┴ž╩Ī▒Č■ūųĪŻĄžųĘŻ║┬ÕĻ¢(y©óng)╩ą┬Õ²łģ^(q©▒)²łķT(m©”n)╩»┐▀Š░ģ^(q©▒)╬„╔Į╩»┐▀ā╚(n©©i)ŅÉ(l©©i)ą═Ż║╣┼█Eė╬═µĢr(sh©¬)ķgŻ║ Į©ūh20-30ĘųńŖķ_(k©Īi)Ę┼Ģr(sh©¬)ķgŻ║2į┬1╚š-3į┬31ĪŁĪŁ[įö╝Ü(x©¼)]

ĪĪĪĪ┬ÕĻ¢(y©óng)Įį¬╣╩│Ū▀zųĘ╬╗ė┌┬ÕĻ¢(y©óng)╩ą└Ž│Ūģ^(q©▒)Ż¼Įęį┬ÕĻ¢(y©óng)×ķųąŠ®Ż¼į┌╦Õ╠Ų┬ÕĻ¢(y©óng)│Ū¢|│ŪĄ─▀zųĘ╔Ž┴Ēų■┴╦ę╗ū∙ą┬│ŪĪŻ▀@ū∙ą┬│ŪÜvĮø(j©®ng)ĮĪóį¬Īó├„ĪóŪÕ╦─┤·ĪŻĮ┬ÕĻ¢(y©óng)│Ū×ķųąŠ®Ż¼╩ŪĮš²┤¾│§─Ļį┌▒▒╦╬│§═§į°┼ą╚╬║ė─Žų¬Ė«Ģr(sh©¬)╦∙ų■Ą─│Ū╗∙╔ŽųžĮ©Ą─ĪŻĪČį¬║ė─ŽųŠĪĘ▌dŻ║Ī░Į│§╚į╦╬ųŲŻ¼š²┤¾│§ęį║ė─Ž×ķųąŠ®Ż¼Ė─║ė─Ž×ķĮ▓²Ė«ĪŻų■│ŪŻ¼¢|ō■(j©┤)×e╦«Ż¼─ŽĮė?x©┤n)|│Ūų«─Ž╣∙Ż¼╬„ęÓę“¢|│Ūų«╬„╣∙Ż¼▒▒┐sė┌┼f(│Ū)ę╗└’ĪŻĪ▒┬ÕĻ¢(y©óng)│ŪŠ∙╦╬═┴│ŪŻ¼ęÄ(gu©®)─Ż╝s×ķ│ŪĄ─Č■╩«Ęųų«ę╗ĪŻČ°į¬┤·┬ÕĻ¢(y©óng)×ķ║ė─ŽĖ«Ż¼ŲõĄž╬╗▓╗╚ńĮ┤·Ą─ųąŠ®ĪŻ├„ŪÕā╔┤·╚į└^└m(x©┤)čžė├Įį¬┬ÕĻ¢(y©óng)│ŪĪŻ├„║ķ╬õ┴∙─ĻŻ¼├„═■īó▄ŖĻæ²gČĮ▒ŖīóŲõų■│╔┤uē”Ż¼▓óķ_(k©Īi)═┌│Ū║ŠĪŻ│Ūē”Ė▀4š╔Ż¼║Š╔Ņ5š╔ĪŻ│Ūē”╔Žķ_(k©Īi)ėą4ķT(m©”n)Ż║¢|×ķĮ©┤║ķT(m©”n)Ż¼╬„×ķ¹ÉŠ®ķT(m©”n)Ż¼─Ž×ķķL(zh©Żng)Ž─ķT(m©”n)Ż¼▒▒×ķ░▓Ž▓ķT(m©”n)ĪŻ│ŪķT(m©”n)╔ŽĮ©ųžśŪŻ¼═Ōų■į┬│ŪĪŻŁh(hu©ón)│ŪįO(sh©©)ö│┼_(t©ói)39╠ÄĪŻĮø(j©®ng)ć°(gu©«)╝ę╬─╬’Šų┼·£╩(zh©│n)Ż¼┬ÕĻ¢(y©óng)╩ą╬─╬’┐╝╣┼蹊┐į║ė┌2014─Ļ12į┬ķ_(k©Īi)╩╝į┌└Ž│Ūģ^(q©▒)¢|─Žėńķ_(k©Īi)š╣┐╝╣┼░l(f©Ī)Š“╣żū„Ż¼░l(f©Ī)Š“├µĘe4000ŲĮĘĮ├ūĪŻ░l(f©Ī)Š“ģ^(q©▒)ā╚(n©©i)ŪÕ└Ē│÷Įį¬├„ŪÕ┬ÕĻ¢(y©óng)│ŪĄ─¢|│Ūē”┼c─Ž│Ūē”Ż¼▓ó╗∙▒Š╔Ž½@ĪŁĪŁ[įö╝Ü(x©¼)]